वार्तालाप एवं आत्म-कथ्य // महेन्द्रभटनागर दलित-वर्ग और दलित साहित्य डॉ. महेंद्रभटनागर से बातचीत डॉ. आर. एच. वणकर दलित साहित्य वेदनाग्रस्त अ...

वार्तालाप एवं आत्म-कथ्य // महेन्द्रभटनागर

दलित-वर्ग और दलित साहित्य

डॉ. महेंद्रभटनागर से बातचीत

डॉ. आर. एच. वणकर

दलित साहित्य वेदनाग्रस्त अहसास एवं भोगे हुए यथार्थ का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

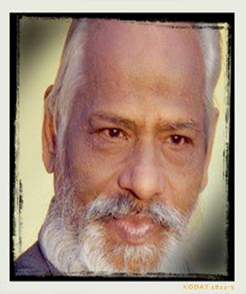

डॉ. महेंद्रभटनागर (कवि एवं समीक्षक)

डॉ. महेंद्रभटनागर हिन्दी के यशस्वी कवि एवं समीक्षक हैं। वे अपने लेखन में सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध कुछ कर गुज़रने की चाह रखते हैं - आपके लेखन में बड़ी शिद्दत से यह जज़्बा देखने को मिलता है। आप मानवतावादी एवं दलित हित-चिन्तक लेखक हैं। आपने दलित समस्याओं को अपने साहित्य में अनेक जगहों पर उठाया है। आपका काव्य चूँकि प्रगतिवादी-जनवादी है; एतदर्थ वह दलित-कविता से अभिन्न है।

‘हिन्दी एवं गुजराती दलित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन’ नामक शोध-विषय पर कार्यरत डॉ. आर. एच. वणकर द्वारा उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश ।

सवाल : डॉ. साहब, आपकी दृष्टि में दलित कौन है?

हिन्दू धर्म मानने वालों में दलित-समस्या, सदा की तरह, आज भी बहु-चर्चित है। वास्तव में, प्राचीन-काल और मध्य-काल से अधिक; आधुनिक-काल में दलित समस्या के प्रति ध्यान दिया जा रहा है। इधर, कुछ या अधिक वर्षों से तो दलित आन्दोलन निरन्तर मीडिया में ही नहीं, आम जनता के बीच भी विचार और बहस का ज्वलन्त विषय रहा है। आज पूरे देश में, दलित आन्दोलन बड़े प्रभावी और सशक्त रूप में उभर रहा है। प्रश्न उठता है, ये दलित कौन हैं? ये दलित क्या हिन्दू धर्म मानने वालों तक ही सीमित हैं? जा़हिर है, हिन्दुओं में प्रचलित जाति-प्रथा / जाति-व्यवस्था के फलस्वरूप ही, समाज के एक बड़े वर्ग का शोषण होता रहा है / हो रहा है। यह शोषित वर्ग अब जाग उठा है। जाति और धर्म के नाम पर इस वर्ग का शोषण अब और सम्भव नहीं। इस वर्ग ने स्वयं अपने को ‘दलित’ नाम से अभिहित किया। आज समाज, राजनीति और साहित्य में ‘दलित’ शब्द ने अपना सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया है। दलित-वर्ग की विचार-धारा से स्वयं को जोड़े रखने में आज ग़ैर-दलित भी गर्व अनुभव करते हैं। यह शब्द और यह आन्दोलन प्रगतिशील-जनवादी मानव-समुदाय से अटूट रूप से सम्पृक्त है। दलित-वर्ग के प्रति सहानुभूति ही नहीं; वरन् उसके उद्धार और विकास में आज उसकी गहरी दिलचस्पी है। भले ही, अनेक मुद्दों पर वैचारिक मतभेद अपनी जगह हों।

सवाल : आपकी दृष्टि में दलित साहित्य की अलग अवधारणा क्या ठीक है?

अवधारणा अलग हो या न हो; वस्तुस्थिति यह है कि दलित साहित्य के पक्षधर और उसके पुरस्कर्ता पूर्ववर्ती अथवा मौजूदा किसी विचार-सरणि अथवा संस्था का अंग अपने को नहीं मानते। उन्होंने प्रेमचंद-समान प्रगतिशील और क्रान्तिकारी लेखक तक को अपनी आलोचना का लक्ष्य बनाया।

सवाल : डॉ. साहब, दलित साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिये।

दलित-साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, हिन्दू धर्म में प्रचलित जाति-व्ववस्था से निर्मित है। पिछड़ी जातियों और जन-जातियों के उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सर्व-विदित हैं। लेकिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में तो जनता को ही स्वयं आगे आने होगा। स्वतंत्रा भारत में जो जागृति दलित-वर्ग में उत्पन्न हुई; उससे दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इस अभियान में, राजनीतिक चेतना के साथ-साथ दलित साहित्य की भूमिका भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है।

सवाल : अधिकतर लोग कहते हैं कि भारत में जाति-व्यवस्था एक अभिशाप है। क्या सही है

किसी समय जाति-व्यवस्था एक गतिशील और आदर्श व्यवस्था रही हो; किन्तु कालान्तर में वह दूषित होती गयी और आज तो वह नासूर बन चुकी है। देश में, प्राचीन काल से जाति-प्रथा का विरोध हो रहा है। इतिहास से प्रमाणित है, गौतम बुद्ध ने जाति-व्यवस्था का जमकर विरोध किया था। बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख उपलब्ध है। दलित हों या ग़ैर-दलित अधिकांश जन जाति-व्यवस्था के विरुद्ध बराबर संघर्ष करते रहे / कर रहे हैं।

सवाल : डॉ. साहब, वर्तमान में दलित साहित्य का समाज पर कितना असर पड़ा है? कुछ उदाहरण अपने निजी अनुभवों से साझा कीजिये।

दलित साहित्य दलित-वर्ग का ही साहित्य नहीं; वह आम जन का साहित्य है। आर्थिक दृष्टि से विपन्न विशाल जन-समुदाय उसमें अपनी समस्याओं और प्रश्नों को पाता है। वह उसे बल पहुँचाता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक विराट जन-आन्दोलन देश में उठ चुका है / फैल रहा है।

सवाल : दलित साहित्य के लेखन में सवर्ण लेखकों का भी क्या कोई सरोकार है?

दलित साहित्य के लेखन में सवर्णों की पूरी भागीदारी है। लेखन का संबंध दलित या सवर्ण से नहीं; विचार-धारा से होता है। कहाँ जन्म लिया जाए; यह किसी के वश में नहीं है। जन्म एक प्राकृतिक कार्य-व्यापार है। मनुष्य-मनुष्य में भेद तो इस या उस समाज ने उत्पन्न किये हैं।। अतः मानव-समाज को दलित और सवर्ण में विभाजित करना उचित नहीं। इससे समाज में कलह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह एक बहुत गंदी भावना व विचारणा है। इसे कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तथाकथित अनेक सवर्ण व्यक्ति दलित मानवता के पक्षधर हैं। दलितों के हित-चिन्तन में वे दलितों से अधिक सक्रिय हैं। उन्होंने दलितों के हित में पर्याप्त और उत्कृष्ट साहित्य-रचना की है / कर रहे हैं। हिन्दी का प्रगतिवादी-जनवादी लेखन तो प्रारम्भ से ही प्रतिक्रियावादी दकियानूस सवर्णों (पुरोहित वर्ग) के विरुद्ध रहा है। धर्म के नाम पर, पुरोहित-वर्ग द्वारा श्रद्धालु व धर्म-प्रवण जनता का शताब्दियों से शोषण हो रहा है। इसका विरोध दलितों ने स्वयं इतना नहीं किया; जितना कि प्रगतिशील चिचार-धारा वाले ग़ैर-दलितों ने किया। आज भी हमारा तथाकथित दलित समाज धर्माडम्बरों का शिकार है। घोर अंधविश्वासी है। उसके सुधार और विकास में रत मानव समुदाय को दलित और सवर्ण की दृष्टि से देखना बेमानी है।

सवाल : दलित साहित्य का स्वरूप क्या है?

लेबुलधारी ही नहीं; प्रत्येक प्रकार के साहित्य का स्वरूप रचनाकार की प्रकृति, उसके संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, विचार, भावना आदि के अनुसार-अनुरूप होता है। स्वरूप का कोई आकार निश्चित नहीं किया जा सकता। अक़्सर यह कार्य सैद्धांतिक आलोचना के आचार्य करते हैं। किसी भी प्रकार के साहित्य का स्वरूप स्थिर करना; उस साहित्य की गति को अवरुद्ध करना है। यही बात दलित साहित्य के संबंध में लागू होती है। दलित विचार-धारा का लेखक / रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही साहित्य-सृजन करेगा। उसका वैचारिक और कला पक्ष साहित्य-सृष्टा पर निर्भर है। उसके लिए कोई नियम नहीं बनाये जा सकते। स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि दलित साहित्य विद्रोही / क्रांतिकारी होता है। वह विरुद्ध स्थितियों-परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं करता। सख़्ती और कठोरता उसका स्वभाव है। वहाँ ढुलमुल नीति से काम नहीं चलता। वस्तुतः दलित साहित्य स्पष्टवादी और दो-टूक होता है। किसी का कोई लिहाज़ नहीं करता। इसी प्रकार अभिव्यक्ति के संदर्भ में; उसके समक्ष आम आदमी ही रहता है। ज़ाहिर है, रहना ही चाहिए। भाषा अधिकाधिक आम आदमी की हो। प्रचलित शब्दों से भरपूर। क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ भाषा-स्वरूप स्वीकार्य नहीं। कथन में दुरूहता न हो। रचना प्रसंग-गर्भत्व से बोझिल भी न हो। हिन्दी का दलित साहित्य, अभिव्यक्ति की दिशा में, बहुत-कुछ उसकी वैचारिक तीव्रता का साथ देता प्रतीत होता है। यह जो-कुछ कहा गया है; नया नहीं है। साहित्य-स्वरूप का एक सामान्य स्वरूप है। प्रगतिशील-जनवादी साहित्य का भी यही आदर्श होता है। जो भी साहित्य आम आदमी के लिए लिखा जाता है, उसमें ये विशेषताएँ प्रायः पायी ही जाती हैं।

सवाल : क्या दलित साहित्य से सामाजिक विषमता का अंत हो सकता है?

दलित साहित्य से सामाजिक विषमता का अंत हो जाएगा; ऐसा दावा तो नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें दो मत नहीं, ऐसे आन्दोलन सामाजिक विषमता के विरोध में सामाजिकों को सक्रिय करते हैं। उन्हें जागरूक बनाते हैं। बौद्धिक स्तर पर ही नहीं, व्यावहारिक दैनंदिन जीवन में भी समाज में कुछ बदलाव आता ज़रूर है। हिन्दी का आधुनिक दलित साहित्य अभी इतना व्यापक और सशक्त नज़र नहीं आता कि आप उससे किसी सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा कर सकें। माना कि शुरूआत अच्छी है।

सवाल : दलित आन्दोलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान के बारे में कुछ कहें।

दलित आन्दोलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान सर्वविदित है। वे इस आन्दोलन के प्रमुख प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कम्युनिस्ट पार्टी की विचार-धारा के समर्थक नहीं रहे; लेकिन वे समाजवाद के पक्षधर थे। पूँजीवाद के कट्टर विरोधी थे। हिन्दू सम्प्रदायवादी दलों (‘हिन्दू महासभा’ और ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’) से उन्होंने समझौता नहीं किया। वे जनतंत्रा प्रणाली में विश्वास रखते थे। बौद्ध होने के कारण हिंसा के विरोधी थे। हिन्दू जाति-व्यवस्था पर वे बराबर प्रहार करते रहे। अतः स्पष्ट है, डॉ. भीमराव अम्बेडकर और दलित आन्दोलन अभिन्न हैं।

सवाल : महात्मा गांधी के अछूतोद्धार के बारे में आपकी क्या राय है

निर्विवाद रूप से, महात्मा गांधी के अछूतोद्धार आन्दोलन का आज ऐतिहासिक महत्व है। इस दिशा में, अपने समय में, उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभायी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तटस्थ भाव सें, उनके अछूतोद्धार संबंधी कार्यकलापों का मूल्यांकन अनिवार्य है। महात्मा गांधी मात्रा वैचारिक दुनिया के क्रांतिकारी नहीं थे; उन्होंने अछूत-वर्ग के परिवारों में घुल-मिल कर उनके उद्धार के कार्य किये।

सवाल : क्या दलितों की राजनीति में भागीदारी से समाज में कुछ बदलाव आयेगा?े

हाँ, बदलाव आएगा; ज़रूर आएगा। वर्तमान में राजनीति का ही बोलबाला है। राजनीति का देश की शासन-प्रणाली पर ही कब्ज़ा नहीं है; उसके नियंत्राण में आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक-साहित्यिक परिवेश भी है। आज की राजनीति और राजनीतिज्ञ कितने भ्रष्ट हैं; यह हम और आप रोज़ अनुभव करते हैं। हाँ, राजनायक अवश्य देश में बदलाव ला सकते हैं; बशर्ते वे संगठित और सक्रिय हों।

सवाल : दलित साहित्य की कौन-कौन सी समस्याएँ हैं

दलित साहित्य की अथवा किसी भी साहित्य की समस्याएँ क्या हो सकती हैं? दलित सामाजिक स्थिति और चेतना से प्रभावित होकर किसी भी भाषा के ग़ैर-दलित जागरूक लेखक साहित्य-सृजन कर सकते हैं / कर भी रहे हैं; किन्तु इसकी अपेक्षा भी कम नहीं कि दलित समाज से भी अधिकाधिक लोग आगे आएँ और अपने जीवन-अनुभवों को, साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से, अभिव्यक्त करें, उन्हें रूपायित करें, उन्हें रेखांकित करें। हिन्दी में दलित-वर्ग के ऐसे कुछ लेखक व रचनाकार सक्रिय हैं। उनमें बड़ा आक्रोश और क्रोध है। वे ज़रूरत से ज़्यादा कठोर और हमलावर हैं। लेकिन उनकी दृष्टि यदि यथार्थवादी है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यह भी अच्छा है कि दलित साहित्य का अपना सौन्दर्य-शास्त्रा भी आकार ले रहा है। माना, यह सौन्दर्य-दृष्टि प्रगतिवादी-जनवादी साहित्यकारों से साम्य रखती है। मज़दूर-किसान, हरिजन, भिक्षुक आदि सर्वहारा व निर्धन मानवता के आलम्बन वाम-साहित्य में जो उपलब्ध हैं वे दलित-साहित्य के भी आलम्बन बन सकते हैं। दलित-साहित्य की अपनी राजनीतिक विचार-धारा भी निर्मित हो रही है। खेद की बात है, वोटों के लिए, साम्प्रदायिक दलों से गँठजोड़ कर लिया जाता है या उनका सहयोग ले लिया जाता है।

सवाल : दलित साहित्य का भविष्य कैसा है?

निःसंदेह, दलित साहित्य उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। उसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। साहित्य-लेखन और मीडिया में उसकी चर्चा प्रमुखता से हो रही है। इस संदर्भ में, अनेक विवादास्पद विषयों पर बहस भी जारी है। यह सब दलित साहित्य के महत्व को घोषित करता है। दलित साहित्य की अन्तर्वस्तु सामयिक है, सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ है। उसकी भाषा और उसके सौन्दर्य पक्ष पर भी इधर ध्यान दिया जा रहा है। आम आदमी का साहित्य सशक्त तो होना ही चाहिए; उसमें भरपूर गांभीर्य भी हो। दलित साहित्य की पाठक और समाज उपेक्षा-अवहेलना नहीं कर सके - इस ओर ध्यान देना ज़रूरी है।

सवाल : आपकी काव्य-कृति ‘सरोकार और सृजन’ दलित चेतना को प्रकट करती है - इस संदर्भ में बताएँ।

‘सरोकार और सृजन’ नामक एन्थोलोजी में समाजार्थिक यथार्थ की मेरी विशिष्ट कविताएँ समाविष्ट हैं। इनका कथ्य दलित समाज की भावनाओं-विचारणाओं के अनुरूप है। मेरा काव्य इस तथ्य का साक्ष्य है कि मेरी काव्य-रचना का प्रारम्भ ही सामाजिक चेतना सम्पृक्त अनुभूतियों की अभिव्यक्तियों से हुआ। निर्धन परिवार में जन्म होने के कारण मेरे जीवन का अधिकांश भाग अभावों में बीता। सर्व-विदित है, उन दिनों ‘दलित’ शब्द हिन्दी कविता में इतना प्रचलित नहीं था; तथापि मेरी इन प्रारम्भिक कविताओं में ही पद-दलितों की भरपूर वकालत उपलब्ध है :

नग्न, दुर्बल, त्रस्त, पीड़ित, नत, बुभुक्षित जो रहे हैं,

दुःख क्या, अपमान कटुतर ही सदा जिनने सहे हैं,

जो तिरस्कृत आज तक, उनको उठाता जा रहा हूँ!

गीत गाता जा रहा हूँ!

(रचना : सन् 1945)

वस्तुतः, ‘सरोकार और सृजन’ की कविताओं पर दलित साहित्य के सुधी समीक्षकों और आप-समान शोधकर्ताओं को विमर्श करना चाहिए।

COMMENTS