मिशेल फूको : विचारों की दुनिया का अनोखा नागरिक पुनर्वसु जोशी अमेरिका में पंद्रह वर्षों के एक लंबे कालखंड में, वहाँ के विश्वविद्यालयीन ...

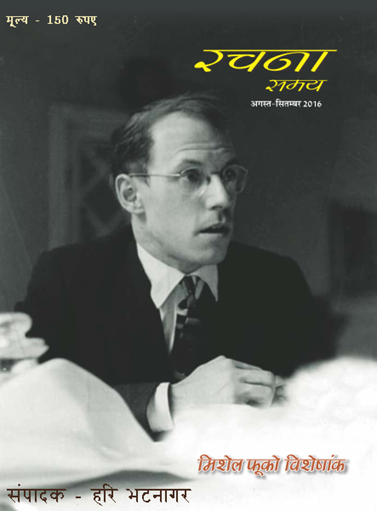

मिशेल फूको : विचारों की दुनिया का अनोखा नागरिक

पुनर्वसु जोशी

अमेरिका में पंद्रह वर्षों के एक लंबे कालखंड में, वहाँ के विश्वविद्यालयीन वातावरण में अध्ययन करते हुए मैं अक्सर यह सोचता रहा कि क्या हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर में भी युवा छात्र समकालीन विचार की दुनिया में, आवाजाही करते हैं अथवा नहीं। मेरे मित्रों का दायरा, एक ओर जहाँ एम.आई.टी., हारवर्ड तो वहीं दूसरी ओर स्टेनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, बर्कली तक फैला हुआ है। उनसे बहस-मुबाहिस करते हुए मैंने यह पाया कि विचारों के परिसर में जो भी उथल-पुथल मची रहती है, उसमें विमर्शात्मक उत्तेजना के साथ, योरपीय, लातिन अमेरिकी देशों और चीन से अध्ययन के लिए आए छात्र शामिल होते हैं, लेकिन भारतीय छात्र बस इक्का दुक्का ही होते है। मैंने अपने फ्रेंच, स्पेनिश, आइरिश और चीनीभाषी मित्रों में देखा कि उन्होंने बौद्धिक विमर्श के लिए पर्याप्त ‘स्पेस’ बना रखा है जबकि वे मूलतः विज्ञान के अध्येता रहे हैं। वे थोड़े विस्मित भी रहते थे, ख़ासकर इस बात को लेकर कि यह ‘नैनो टेक्नॉलॉजी’ का एक भारतीय शोधकर्ता, उत्तर-आधुनिक विमर्शों के बारे में न केवल जानकारी रखता है, बल्कि उनकी किताबें भी पढ़ता रहता है।

[ads-post]

आज से पंद्रह वर्षों पूर्व जब मैं बारहवीं कक्षा के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका प्रस्थान कर रहा था, तब भारत में मार्क्सवाद के पराभव का प्रलाप थम चुका था। अख़बार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भूमंडलीकरण की चपेट में आकर, बेलगाम ढंग से, भारतीय मध्यम वर्ग की जीवन-शैली का अपने ढंग से पश्चिमीकरण कर रहे थे और इसका सबसे बड़ा संकेत हिंदी में दिखाई पड़ने लगा था।

जैसा कि मिशेल फूको ने कहा था कि, जिस तरह अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी अपने साथ जो कुछ लेकर गई, उसकी वापसी फिर संभव ही नहीं हुई। ठीक इसी तर्ज पर, हम बीसवीं सदी के बारे में यह कह सकते हैं कि बीसवीं सदी ने अपने रहते विचारों की जो विराट विरासत बनाई थी, वह इक्कीसवीं सदी के आते-आते मलबे में बदल गई। ऐसा लगने लगा था कि इक्कीसवीं सदी, ख़ासकर विकासशील समाजों के लिए, बेछोर उड़ानों की पटकथा लिखने वाली है। बीसवीं सदी में, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, फासीवाद आदि के पतन के पश्चात, पश्चिम के सांस्कृतिक वर्चस्व की जो नई शुरुआत हुई, उसे भारत के ‘मेट्रोपोलिटन एलीट’ ने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। मुझे याद है 9/11 की दुःखद घटना के समय अमेरिकी मानस के भीतर कितनी ऊहापोह थी, क्योंकि मैं वहाँ रहते हुए उसका साक्षी था। बाहर से एक शांत दिखते, विराट बहुसंस्कृति वाले, जनतांत्रिक समाज में, एक अजीब-सा भय व्याप गया था- उसके बहुतेरे अध्ययन भी आए, लेकिन उस घटना ने दुनिया भर के चिंतकों को गहरी चिंता से भर दिया था। कहाँ तो द्वंद्व ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ और नवपूंजीवाद के बीच होना था, वह अब जनतंत्र और ‘फंडामेंटलिज़्म’ के बीच हो गया है। मुझे याद है, उन्हीं दिनों अमेरिकी टेलीविजन पर यह ‘क्यों और कैसे’ घटा की वैश्लेषिकी के अंतर्गत मैंने सेम्युअल हंटिंगटन का साक्षात्कार सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी पुस्तक ‘क्लेश ऑफ़ सिविलाईजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ़ वर्ल्ड ऑर्डर’ में जिस विचार की वे स्थापना कर रहे थे, यह घटना उसका दहला देने वाला उदाहरण है। मज़ेदार बात तो यह कि ‘फ्यूचर शॉक’ और ‘थर्ड वेव’ के लेखक विचारक एल्विन टॉलर, सन 2000 के दशक के आते-आते तक, एक गंभीर चिंतक की छवि खोकर, एक ‘पॉपुलर-डिस्कोर्स’ के व्यक्ति की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा रहे थे।

यहाँ, मैं यह याद दिलाना चाहूँगा, आधुनिकता की परियोजना (प्रोजेक्ट) का जो श्रीगणेश, एक निश्चित आश्वस्ति के साथ हुआ था, उसने ‘यूटोपिया’ को एक सार्वदेशीय सत्य की तरह रखा भी था- लेकिन, इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ के पहले ही सारे ‘इज्म’, ‘वाज्म’ में बदल गए। ‘फाल्स डॉन’ के लेखक जॉन ग्रे ने ‘वॉट इट मीन्स टु बी मॉडर्न?’ का प्रश्न उठाते हुए कहा भी था कि कोई भी समाज केवल प्रौद्योगिकी के बलबूते, मूल्यों को सुरक्षित नहीं रख सकता। उन्होंने कहा था कि आधुनिकता की परियोजना का ‘फंडामेंटलिज्म’ ने अपहरण कर लिया है। लेकिन, भारत में, विचारों की दुनिया ‘टेक्निकल डिटरमिनिज्म’ के वर्चस्व में फंस कर रह गई और तब से ‘ये तो होना ही था‘ की स्वीकृति पर, मीडिया को संचालित करने वाली बहुराष्ट्रीय शक्तियों ने मुहर लगा कर, उसे हमेशा के लिए वैध करार दे दिया है।

बीसवीं सदी, जहाँ एक ओर विचारों के आकाश में ऊंची उड़ानें भरती चल रही थी, कदाचित ठीक उसी वक़्त, उसके उन उड़ानों के पतन की कई पटकथाएँ भी लिखी जा रही थीं। यह किसी को भी पता नहीं था कि यह महान सदी, अपनी उम्र के आख़री वर्षों में, अवधारणाओं और विश्वासों की ईंट-दर-ईंट रख कर खड़ी की गई इमारत को एक झटके के साथ ध्वंस में बदल देगी और हम सब अपने को यक़ीनों के भग्नावशेष में खड़ा पाएंगे। एक महान विचारधारा जो मनुष्य के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का भरोसा बन कर, कोई सत्तर वर्षों से यह भरोसा देती आ रही थी कि ‘हेव्स’ और ‘हेव नॉट’ का फ़र्क़ मिट जाएगा और वर्गहीन समाज बन जाएगा। दो तिहाई दुनिया में उस विचारधारा ने सत्ताएँ भी क़ायम कर ली थीं लेकिन, जो कारण ‘रचने’ के लिए होते हैं, वही एक दिन ‘ध्वंस’ के लिए भी उत्तरदायी दिखने लगते हैं। इस महान विचारधारा के पराभव में, कहीं, कोई ऐसे छिद्र थे, जिनमें से उसके भीतर, वे कारक दाखिल होने लगे, जो आरंभ से ही उसे ध्वस्त करने के लिए कृतसंकल्प थे। दिलचस्प बात तो यह कि महान वामपंथी विचारक रेमण्ड विलियम्स ही अपने जीवन के उत्तरार्ध में यह कहने लगे थे कि, ‘बुद्धिमान लोग अनुभव पर यक़ीन करते हैं, और मूर्खों की विचारधारा होती है।’

इसके साथ ही मार्क्सवाद का प्रतिरोध यह कह कर किया जाने लगा था कि, ‘जो विचारधारा सारे संसार को बदलने की प्रतिज्ञा प्रकट करती है, वह स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं चाहती’। यहाँ तक कि वह असहमति का प्रतिरोध करती है, उन पर प्रतिबंध और पहरे लगाती है और ऐसा करने में वह हिंसा के लिए भी संकोचशून्य हो जाती है। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल की सत्ता ने सिंगूर में इसी को चरितार्थ किया था।

कार्ल मैनहाइम ने कहा भी था कि, ‘विचारधारा मनुष्य को उज्ज्वल भविष्य का यूटोपिया देती है, यह एक विचार का वशीकरण भर है’। और कहने की जरूरत नहीं कि ‘यूटोपिया’ सदी के आखिरी दशक तक आते- आते ‘डिसटोपिया’ में बदल गया। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा कि, इस उलटफेर के संकेत तो सदी के उत्तरार्ध में शुरू हो गए थे, और अंतवाद की घोषणाएँ होने लगी थीं जिसमें इतिहास का अंत, कला का अंत, आधुनिकता का अंत था जो कि विचारधारा के अंत के रूप में चरितार्थ भी हुआ। याद कीजिये, ओक्टेवीयो पाज जिसे हिन्दुस्तानी बुद्धिजीवी सर-माथे उठाते फिरते थे, उनका भी कहना यही था कि, ‘विचारधाराएँ समाज के चेहरे के आगे पड़ा हुआ एक छद्म (पर्दा) भर हैं जो शनैः शनैः हट रहा है’। विचारधारा का युग विसर्जित होने को है, और हम यथार्थ को अधिक निकटता से देखने वाले हैं।

सबसे पहले हम देखें कि बीसवीं सदी के फ्रायड प्रेरित चिंतन को ‘फ्रांसीसी फ्रायड’ जेक लकां ने अपदस्थ करने की पीठिका बनाई। उन्होंने संरचनावाद और मनोविज्ञान के संयोजन से संरचनावादी मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की स्थापना की। लकां ने भाषा और अवचेतन, सास्यूर के संरचनावाद, भाषा विज्ञान और फ्रायड के मनोविश्लेषण के ‘मिले-जुले’ को प्रस्तुत किया। इस तरह उन्होंने भाषा के अवचेतन पर से नेपथ्य उठाया। नव वाम पंथ का बिगुल बजने लगा। मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद को ज्यां पाल सार्त्र ने तो सन ’67 में ही नाथ दिया था, जब उन्होंने फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय के विरुद्ध छात्र जन आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया था। फ्रांस में 1967 में हुए छात्र आंदोलन के समय उन्होंने कहा कि ‘कोई मार्क्सवादी हुए बगैर बुद्धिजीवी भी हो सकता है, इसमें मुझे संदेह है।’ मिशेल फूको जो 1968 में टय्ूनीसिया के विश्वविद्यालय से पढ़कर फ्रांस लौटे थे और उन्होंने श्रमिक वर्ग के बजाय, हाशिये पर धकेल दिये गए, ‘डीवीएंट्स’, जिसमें तमाम दलित समूह थे, उन्हें विचार और व्यवस्था के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। ‘सबआल्टर्निज़्म’ में इतिहास को ‘गल्प’ कह कर ख़ारिज किया जाने लगा। मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्र को निरस्त करते हुए, ‘क्लासिक्स और केनन’ को अपदस्थ कर दिया गया। लेखन से कर्ता को विलोपित किया गया और ‘सब्जेक्टीविटी’ की स्वीकृति के लिए मार्क्सवाद को राज़ी कर लिया गया। चौतरफ़ा नए ‘बाईनरी अपोजिशन्स’ प्रकट होने लगे। हमारे समाज में दलित और स्त्री विमर्श इसी की कोख से जन्मे विमर्श हैं। दरअस्ल, साहित्यालोचक विमर्शकार घोषित हो गए। इस सारे घाल-मेल (पेस्टीश) से उत्तर-आधुनिकतावाद का मानचित्र बनता है।

इस उत्तर आधुनिकतावाद में तो कई सारे चिंतक बुद्धिजीवी और व्याख्याकार हैं। लेकिन, जिन तीन की सर्वाधिक चर्चाएँ, आरंभिक दौर में हुईं, वे हैं, पॉल डी मान, रोलाँ बार्थ और मिशेल फूको। ख़ास तौर पर फूको की ‘हिस्ट्री ऑफ़ सेक्स्युआलिटी’ और ‘मेडनेस एण्ड सिविलाईजेशन’, ‘डिसिप्लिन एण्ड पनिश’ तथा ‘बायो-पावर’ ने बहुत निर्णायक हस्तक्षेप किया।

मिशेल फूको पर अपनी ओर से कुछ बातें करने के पूर्व मैं सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों और परिवेश की उस पृष्ठभूमि को आपसे थोड़ा बाँटना चाहता हूं, ताकि हम समझ सकें कि ‘विज्ञान’, ‘तकनीक’, ‘उद्योग’ और ‘पूंजी’ के प्रवाह के एक समवेत ‘घालमेल’ की क्या वजहें हैं और अभी तक उसे किस तरह देखा जाता रहा है। शायद, इसे खंगालने से हम ‘उत्तर आधुनिक’ विचार की भंगिमा को थोड़ा पहचान सकते हैं, क्योंकि ‘उत्तर आधुनिकतावाद’ किसी की कोख से नहीं जन्मा है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए डेविड लॉक के कथन से शुरू करना चाहता हूं। उनकी किताब ‘वॉयस ऑफ़ साइंस’ आई तो तुरंत दार्शनिकों और विचारकों के बीच चर्चा का केंद्र बन गई थी। उस किताब को हम इस बदलती दुनिया में विज्ञान की एक ‘आधिकारिक आवाज़’ कह सकते हैं। उन्होंने कहा- ‘विज्ञान और उसके शोधों और अविष्कारों को केवल समाज के ‘कल्चरल-इलीट’ तक सीमित नहीं रखा जा सकता, और हमारे समय का एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, तो वह यही है कि विज्ञान हमारे जीवन में गहरे तक उतर चुका है, जो अब एक ‘उत्तर मानव’ की गठन तैयार कर रहा है। तकनीक मनुष्य को मनुष्य के विरोध में ले जाकर खड़ी कर रही है।

स्टीवर्ट ब्रोण्ड ने इसीलिए तकनीक की निष्ठुरता के बारे में कहा था- ‘जब टेक्नोलॉजी आती है और यदि आप स्टीम रोलर का भाग नहीं हैं तो फिर आप सड़क का भाग बन जाने के लिए ख़ुद को राज़ी कर लीजिए’। इस कथन को मनुष्य और उसके होने के प्रति एक धमकी की तरह लिया जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि भविष्य अब दूर नहीं है, बल्कि वह आपके-हमारे वर्तमान में घुसपैठ कर चुका है। सोचिए बीसवीं सदी और इकीसवीं सदी के आकाश के बारे में। आज पृथ्वी के आसपास ढेरों मनुष्य निर्मित अंतरिक्ष यान या उपग्रह मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं।

हमारा संसार सिमट गया है। इंटरनेट, उपग्रह प्रसारण, मल्टीमीडिया, साइबर स्पेस, वर्चुअल रियलिटी- ये एक साथ मिलकर एक ‘डिजिटल रियलिज्म’ को बना रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम ‘यथार्थ’ से अधिक ‘यथार्थ की अनुकृति’ में जीने के लिए लालायित भी हैं और अभिशप्त भी। उदाहरण के लिए, हाल ही में शुरू हुए ‘पोकेमोन गो’ जैसे खेल तो ‘वर्चुअल रियलिटी’ और ‘रियलिटी’ के बीच की सीमा को धूमिल कर, एक नई ‘ऑग्मेंटेड रियलिटी’ को जन्म दे रहे हैं। ‘उत्तर आधुनिक’ चिंतकों ने ‘यथार्थ’ को बिंबों और चिन्हों में बदल दिया है। हमारी कल्पनाएं बदल गई हैं। क्लोनिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों ने मनुष्य की अमरत्व की आकांक्षा में प्रवेश कर लिया है, और वह उसे यक़ीन दिला रहा है।

आपको याद होगा कि जब डोना हार्वे का ‘सोशलिस्ट रिव्यू’ में ‘अ साइबोर्ग मेनिफेस्टो’ आलेख प्रकाशित किया गया था तो चतुर्दिक हो-हल्ला मच गया था कि अब क्या होगा? मनुष्य, ‘उत्तर औद्योगिक मनुष्य’ होगा कि ‘उत्तर विज्ञान मनुष्य’ होगा। क्योंकि ‘साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म’ के जन्म लेने की बातें शुरू हो गई थीं। और उस परिवर्तन से हमारी स्मृति और इतिहास तथा ‘मनुष्य’ वाली अवधारणा अपने ‘बायोलॉजिकल पजेशन’ से बाहर निकलकर एक ध्वंस में चली जाएगी। विलियम गिब्स के उपन्यास ‘न्यूरो मेंसर’ में तो ‘मनुष्य-स्नायु’ और मशीन के मेल से, क्या उलटफेर हो जाएगा, यह कल्पना ही अनंत थी।

ऐसे में मार्क्सवाद की सिद्धांतिकी और रणनीति ही प्रश्नांकित होने को बाध्य थी। रोजर गेरॉडी की पुस्तक‘मार्कसिज्म इन ट्वेंटीअथ सेंचुरी’ के प्रकाशन के बाद से ही यह जिरह शुरू हो गई थी।

दरअसल, हुआ यह कि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही मार्क्सवाद अपने अंतर्विरोधों से घिरने लगा था। उसे जिन प्रवाहों को पार करना था, वे उसे अपने बहाव में ले जा रहे थे। मसलन, याद रखिए कि ‘आधुनिकतावाद’ और मार्क्सवाद के साहित्य में कितनी व्यापक मुठभेड़ होती रही। फिर, यह हुआ कि साठ के दशक के आगमन के कुछ पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टियों ने वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता की अवहेलना करते हुए ‘रक्तरंजित’ क्रांति की जरूरत को हाशिए पर छोड़कर, संसदीय प्रणाली में अपना विश्वास प्रकट करना शुरू कर दिया, जबकि वे उसे एक ‘बुर्जुआ डेमोक्रेसी’ कहकर ख़ारिज करते रहे थे। इसी हलचल की व्यापकता ने ‘योरपीय-साम्यवाद’ के लिए स्पेस निर्मित की और सर्वहारा क्रांति की अवधारणा ढीली पड़ी और श्रमिक वर्ग की जगह ‘युवा-वर्ग विद्रोह’ क्रांति का वाहक मान लिया जाने लगा। यह ‘नव वामवाद’ जैसे पदबन्ध से बहसों की धुरी बनने लगा।

हालांकि, जो ‘क्लासिकल मार्क्सिस्ट’ थे, उनकी दृष्टि में यह, ‘विचारधारात्मक भटकाव’ से अधिक नहीं था। लेकिन, लैटिन अमेरिकी देशों में, यह युवा वर्ग के विरोध पर सवार होकर एक राजनीतिक विजय पर निकल चुका था। उस दौर के तमाम मुक्ति आंदोलनों की परिणति इसमें हुई। यहां तक कि वह ‘विमेन लिब’ वाला आंदोलन भी, ‘स्त्रीवाद’ की नई मुद्रा ग्रहण करने लगा और जिसमें वामदृष्टि नहीं, बल्कि ‘बुर्जुआ- डेमोक्रेसी’ और मुक्त अर्थव्यवस्था की ताक़तें काम कर रही थीं। यह मिल्टन फ्रीडमैन की शातिर सिद्धांतिकी थी, जो सबसे पहले लैटिन अमेरिका में अगुस्टो पिनोशे की तानाशाही में ‘सफल’ हुई और फिर ब्रिटेन में उस विचार को शिरोधार्य करके मार्गरेट थैचर, अचानक ‘लौह महिला’ घोषित कर दी गई। एक छोटे समय के उपरांत फ्रीडमैन की इसी सिद्धांतिकी ने अमेरिका में रोनल्ड रेगन की नीतियों में ‘ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स’ के नाम से अपनी जगह बना ली और जो आज तक अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की अघोषित आर्थिक नीति है।

दरअसल, मार्क्सवादी विचारधारा की सबसे बड़ी कमी यह प्रकट हुई कि जिस विचारधारा ने दुनिया के मजदूरों को साथ लेकर, सारी दुनिया को बदलने का संकल्प लिया, वह स्वयं को थोड़ा सा भी बदलने के लिए राजी नहीं थी। विचारधारात्मक शुद्धतावाद का वर्चस्व इतना था कि छोटे से भी परिवर्तन को तुरंत संशोधनवाद कह कर उसका विरोध शुरू हो जाता था। सन साठ के आसपास डेनियल बेल की पुस्तक ‘द एंड ऑफ़ आइडियोलॉजी’ आई और विश्व भर के

मार्क्सवाद- विरोधी खेमों में इस पुस्तक को हाथों हाथ लिया गया और योरपीय बुद्धिजीवियों के हाथ वह लगभग आग्नेय अस्त्र की तरह रहने लगी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो विचारधारा सत्ता के समांतर, सामाजिक नवनिर्माण के लिए, ‘प्रति-सत्ता’ की तरह पूरे संसार में अपना वर्चस्व बना रही थी, वह वेध्य लगने लगी। इसके पश्चात पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का पतन और सोवियत संघ में भी ‘ग्लास्नोस्त’ और ‘पेरेस्त्रोइका’ की सेंध ने अंत में उसे भी विघटन की नियति पर लाकर खड़ा कर दिया।

याद कीजिए, इस घन-मथन के दौर में, जिन चिंतकों की आवाज सुनाई दे रही थी, वह एक लंबी कतार थी, जिनमें अंटोनियो ग्राम्शी, रेमंड विलियम्स, लुई अल्थुसर, मिशेल फूको, हर्बर्ट मार्क्यूज, थियोडोर अडोर्नो, टेरी ईगलटन, क्रिस्टोफर नोरिस थे। ये, यह कह रहे थे कि मार्क्सवाद के कंधे पर लदे इतिहास के बोझ को उतारने के बाद ही मार्क्सवाद ठीक गति से चल पाने में समर्थ होगा, अन्यथा लड़खड़ाकर गिरना उसकी अंतिम नियति होगी।

जब मैंने अमेरिकी विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलोजी में अपना शोध प्रारम्भ किया तो चूँकि घर में पिता और उनके मित्रों के बीच की तीखी बहसों को सुनते रहने ने इन विषयों के प्रति मुझमें एक नैसर्गिक रुचि पैदा कर दी थी, नतीजतन, मैं सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अध्ययनों के किसी भी विमर्श में, जो मेरे विश्वविद्यालय में लगभग हर सप्ताह ही होते थे, उन्हें नियमित रूप से सुनने जाता रहा। वैसे भी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में रत छात्रों को अपने शोध के ‘अनुशासन’ के अलावा अन्य अनुशासनों का भी ज्ञान-ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

फिर हार्वर्ड, स्टेनफोर्ड, येल के बारे में तो यह कहा ही जाता है कि वहाँ की ‘फेकल्टी क्लब’ में बैठा हर आदमी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का या तो अधिकारी है या बन जाने वाला है। वहां रहते हुए ख़ास तौर पर मैंने उत्तर आधुनिकता की बहसों और पुस्तकालयों में जाकर उससे संबंधित मुद्दों को समझने की चेष्टा की।

रोला बार्थ ने उत्तर आधुनिकता के हस्तक्षेप को यही कहा कि, ‘साहित्य संस्कृति, विज्ञान आदि के पाठ के टुकडे करके, इसके तत्वों को उलट फेर कर दो’। इसी समय एंड्रयू रॉस द्वारा संपादित किताब ‘यूनिवर्सल अबेण्डन’ आई। उसमें यह स्थापना दी गई कि अब सारे प्रश्न तमाम अनुशासनों से निकलकर संस्कृति के क्षेत्र में आ गए हैं, और वह नए उत्तरों की मांग कर रहे हैं। ग्राम्शी ने भी यही बात कही थी कि आर्थिक संकट भी अब सांस्कृतिक संकट के मुखौटे में, हमारे सामने आकर खड़ा हो रहा है। कहना ना होगा कि पॉल डि मान, मिशेल फूको, जॉक देरीदा, और ज्यां फ्रांसवा ल्योतार ने समग्रवाद के विरुद्ध ‘विरचना’ विखंडन की सिद्धांतिकी दी।

मिशेल फूको ने स्थापना दी कि साहित्य को केवल भाषा में देखकर चिन्हित करना पड़ेगा कि वह क्या करता है? मिशेल फूको ने साहित्य क्या है? लेखक क्या है? और इन सबके बीच मनुष्य, उसकी अवस्थिति और सत्ता-संबंध क्या हैं, को गहन दार्शनिक और समाजशास्त्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। जब मिशेल फूको चिंतन जगत के क्षितिज पर उभरे, वह दशक एक साथ इतनी बड़ी वैचारिक उथल-पुथल का कालखंड था कि लगा, इतने अरसे से एक शांत धारा बह रही थी, उसमें उलटफेर करके, उसके प्रवाह की दिशा को किसी अन्य के संधान में, हमेशा के लिए मोड़ दिया गया है।

फूको ने ‘ज्ञान और सत्ता’ के सूक्ष्म और अप्रकट अंतसंर्बंधों को, रेशे-दर-रेशे कुछ इस युक्ति से खोला कि उसकी परिधि में, जितनी भी संस्थागत-व्यवहार की परंपरागत भूमिका थी, उसे उन्होंने संकटग्रस्त कर दिया, जिसमें न केवल मार्क्सवाद बल्कि अस्पताल, न्यायालय, कारागार, चिकित्सा और मनोविज्ञान भी कुछ-कुछ असहाय और संदेहग्रस्त हो गए। क्योंकि, जॉक लकां ने विखंडन की सिद्धांतिकी को खुर्दबीन की तरह फ्रायड की स्थापनाओं पर रखा- और लगा कि उन्होंने फ्रायड को अपदस्थ करने की घोषणा कर दी है-लोगों ने उन्हें ‘फ्रांसीसी फ्रायड’ कह कर उनका परिहास और सराहना दोनों की। लेकिन, यह तो स्पष्ट था कि लकां पहले विचारक थे, जिन्होंने ‘संरचनावाद’ में अपनी व्यतिरेकी उपकरणों से मनोविज्ञान के भीतर की उन जगहों में, जो फ्रायड के चिंतन से छूट गई थी, वहां संरचनावादी तर्क रखकर, उसको मनोगत व्यवहार से नाथ दिया। और जो निष्कर्ष निकाले, उन्होंने फ्रायड की विचारणा की चूलें हिला दीं -क्योंकि लकां की भाषा विज्ञान के अध्ययन की व्यापकता का दायरा इतना था कि उसने सास्यूर की ‘संरचनावादी’ दृष्टि को भाषा एवं अवचेतन में मिश्रित किया और फ्रायड को मनोवैश्लेषिकी से जोड़कर एक ‘मिक्स पैटर्न’ की ऐसी गढ़ंत तैयार की कि फ्रायड की ‘डिमेडिकेशन’ की प्रक्रिया को ऐसा और इतना बल मिला और अब वह मनोचिकित्सकीय दीवारों को फलांग कर बाहर खड़ी थी। जहां समाज का ‘खुलापन’ उसका स्वागत कर रहा था। निश्चय ही, इसमें मिशेल फूको ने सास्यूर के ‘भाषिक चिंतन’ को बाकायदा एक उपकरण की तरह प्रयोग में लिया। क्योंकि फ्रायड ने जहां एक ओर मनुष्य के अवचेतन की भाषा को समझने और उसे धैर्य से पढ़ने की प्रविधियां विकसित की थीं, तो दूसरी ओर, सास्यूर ने भाषा के अवचेतन को ‘डिकोड’ किया था कि उसमें स्मृति के ऐसे कोटर हैं, जिनमें अलग-अलग प्रजाति के परिंदे रहते हैं, जिनकी कूकें हमारे कान सुन नहीं पाते। उसमें वर्ग, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और धर्म आदि के अंडे रखे हुए हैं और उनसे हर बार नए परिंदे प्रकट होते रहते हैं। भाषा इन सब का समुच्चय ही है।

मार्टिन वैन की पुस्तक ‘फ्रायड्स आन्सर’ में इस सारे ‘वैचारिक उठापठक’ का बहुत महत्त्वपूर्ण विवरण मिलता है। यह पुस्तक हालांकि ‘व्यक्तिवादी- अंतश्चेतनावादी-यौनाश्रित’ वैचारिकी को खंगाल कर, फ्रायड का शुद्धिकरण करती है। यहां याद किया जाना चाहिए कि लगभग साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में पॉल रोजन की किताब भी आई थी- ‘फ्रायड ः पोलिटिकल एंड सोशल थॉट’, जिसमें पहली बार ‘फ्रायडियन टेक्स्ट’ का पहला विखंडन बरामद होता है। लेकिन यह काम एक भाष्यकार का सा था, मौलिक स्थापना वाला नहीं। इसी समय रोला बार्थ, मिशेल फूको, पॉल डि मान, अपने अध्ययन के साथ एक बड़े उलटफेर की योजना पर काम कर रहे थे। निश्चय ही मिशेल फूको ने मार्क्स को अपदस्थ करने का पहला प्रयत्न किया और कहा कि सर्वहारा को ही परिवर्तन की धुरी मानकर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना, एक एकांगी प्रयास है। क्योंकि तमाम दलित, अपमानित, दमित तथा हाशिए पर धकेल दिए गए समूहों को, जिनमें स्त्री भी है, उनको व्यवस्था के भीतर विचार के संघर्ष के केंद्र में लाना जरूरी हो गया है। क्योंकि अब वर्ग, वर्ण, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि स्वतंत्र अस्मिताएं हैं, जिन्हें दबा कर रखा गया। अब वे विस्फोट के करीब हैं और उनके विस्फोट करते ही, तमाम आख्यान- महाख्यान टुकड़े टुकड़े में बदल जाएंगे। ये अस्मिताएं सदियों से एक अप्रकट ढंग से दारुण युद्ध में लगी हुई हैं।

नतीजतन, पहले बहुलतावाद का शंख फूंका गया, फिर बहुसंस्कृतिवाद का। कहना ना होगा कि ‘सबआल्टर्निज्म’ ने इतिहास-लेखन को लेकर चली आ रही पुरातन युक्तियों को अपाहिज घोषित करके, उन्हें लगभग खदेड़ कर बाहर ही कर दिया। यही कारण था कि सांस्कृतिक अध्ययन अब एक नए कुरुक्षेत्र में बदल गया। और ऐलन सोकल के जो कि मूलतः भौतिकशास्त्र के प्रोफेसर थे, ने ‘सोशल टेक्स्ट’ पत्रिका में जो धमाका किया, वह तो उस दौर की विचारों की रणभूमि में छिड़ी लड़ाई का एक बहुत रोचक और प्रामाणिक दस्तावेज़ है। पश्चिम केंद्रित ‘मेटा-नैरेटिव’ उत्तर आधुनिकतावादी विमर्श, कई जगह हमें ‘बायनरी अपोजिशन्स’ में दिखाई देते हैं। ठीक इसी के समांतर, उत्तर-उपनिवेशवादी विमर्श भी जारी था। इसको समझने के लिए आरिफ दिर्लिक का लेख ’द पोस्ट कालोनियल औरा’ पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध करा देता है। यह विमर्श प्रवासी व्यक्तियों की ‘विभाजित-संस्कृति’ की कोख से उत्पन्न हुआ है, जिसमें हम एडवर्ड सईद, सारा सुलेरी, गायत्री स्पीवाक आदि को ले सकते हैं।

यह कोई विस्मयजनक तथ्य नहीं है क्योंकि मिशेल फूको जिस तरह मार्क्सवादी चिंतन में उलटफेर कर रहे थे, वामपंथी-दृष्टि ने उनके माथे पर तुरंत फासिस्ट के कलंक का टीका खींच दिया। लेकिन, मिशेल फूको इस तरह के लांछनों से भयभीत होने के लिए नहीं बने थे। क्योंकि वे ‘ज्ञान और सत्ता’ के बीच के गठजोड़ को स्पष्ट कर रहे थे कि मनुष्य के भीतर जागृत ‘ज्ञान की इच्छा’ प्रकारांतर से सत्ता प्राप्ति की ही इच्छा का प्रतिरूप है। इससे अलग करके देखना, ज्ञान के अंतर्निहित चरित्र और शक्ति की अनदेखी करना है। वह अपनी कोख में सत्ता का बीज लेकर ही पैदा होता है (हम चाणक्य के ज्ञान और उस ज्ञान के सत्ता में बदलने को भी इस दृष्टि से देख सकते हैं)। इमैनुअल कांट को भी वे यहां प्रश्नांकित करते हैं कि न तो शुद्ध-बुद्धि विवेक होता है और ना शुद्ध तर्क। इसका मुख्य कारण यह है कि ‘ज्ञान’ हमेशा ही कर्ता के रूप में अपना प्राकटय् देखता है। इसे वे ‘सब्जेक्ट’ की ‘ओब्जेक्टिफिकेशन’ की प्रक्रिया कहते हैं। आगे चलकर, मिशेल फूको ने ‘बायो पावर’ की संज्ञा देते हुए, जिसके भीतर वे राजनीति, कानून, सांस्कृतिक अध्ययन, मनुष्य की स्थिति और सत्ता और समाज द्वारा गठित तमाम संस्थाओं को भी देखते हैं। जैसे कारागार, अस्पताल आदि क्योंकि ‘बायो-पावर’ वह चाबी है, जिससे जब वे तमाम चीजों को खोलते हैं तो ‘मनुष्य की देह’ केंद्र में आ जाती है। वह ‘हिस्ट्री ऑफ़ सेक्सुअलिटी’ के अपने विस्तृत अध्ययन को रखते हैं और उन्हें स्त्री, समलैंगिक जैसी दमित अस्मिताओं की करुण पुकार का सहारा मिलने लगता है। साहित्यिक विमर्शों में उन्होंने सबसे पहला बदलाव और बहुत भंजक किस्म के प्रश्नों की झड़ी लगा दी, जिसमें साहित्य क्या है और ऑथर क्या है, को जिस दार्शनिक विवेक से विवेचित किया वह यहां आपको उनके मूल लेख के अनुवाद में मिल ही जाएगा, इसलिए उस पर अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

कुल मिलाकर, मिशेल फूको विचारों की दुनिया के एक ऐसे नागरिक हैं, जिन्होंने अधिकांश अनुशासनों की देह से पुरानी खाल को उतारकर उनका ‘ओब्जेक्टिफिकेशन’ किया है। सत्ता, देश, स्मृति, कामना इतिहास, कानून, मनश्चिकित्सा से लेकर ज्ञान के दायरे में जो भी आया, उसे उन्होंने प्रश्नांकित किया और उन सबके गरेबां पकड़ कर छुपे हुए उत्तर उगलवाए, जिसे अभी तक और-और किस्म के चिंतक या तो उन्हें पहचानते रहे या उन पहने हुओं के फटे में बराबर थेगले जोड़ते रहे थे।

मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 15 वर्षों में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में होती रही बहसों और उनके विमर्श के विषयों को हिंदी के पाठकों को उपलब्ध करा सकूं। निश्चित ही यह समय मिला तो मैं यह करना चाहूंगा। मैं अंत में अंकल हरि भटनागर का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे यह सब करने के लिए अपनी पत्रिका में जगह दी। लेकिन मैं उनसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं भारत लौट कर जीवन की जिस आपाधापी के बीच घिर गया उसके चलते उनके आदेश के अनुसार समय पर यह काम नहीं कर पाया। लेकिन जैसा और जितना भी बन पड़ा, वह आपके सामने है।

COMMENTS