हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? आइजिक ऐसिमोव हिंदी अनुवादः अरविन्द गुप्ता HOW DID WE FIND OUT ABOUT VITAMINS? By: Isaac As...

हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला?

आइजिक ऐसिमोव

हिंदी अनुवादः

अरविन्द गुप्ता

HOW DID WE FIND OUT ABOUT VITAMINS?

By: Isaac Asimov

Hindi Translation : Arvind Gupta

1 बीमारी और भोजन

क्रिस्टोफर कोलम्बस के 1492 में अमरीकीे दौरे के बाद बहुत से यूरोपीय देश अपने जहाजों को महासागरो में लम्बी यात्राओं पर भेजने लगे। उस समय के पानी के छोटे जहाज समुद्र में कई हफ्ते आराम से यात्रा कर सकते थे। जब जहाज समुद्र में होता तब नाविक जहाज में लदा भोजन ही खाता।

उस समय भोजन को ठंडा रखने की कोई तकनीक थी नहीं और न ही फ्रिज थे इसलिए जहाज में वही खाने का सामान ले जाया जाता था जो सामान्य तापमान पर खराब न हो। नाविक सूखी ब्रेड और स्मोक्ड (धुंआयुक्त) मांस खाते। खाना बहुत जायकेदार नहीं होता था पर फिर भी नाविकों को पर्याप्त भोजन मिलता था और वे भूखे नहीं रहते थे। पर उन लम्बी यात्राओं में नाविक अक्सर बीमार पड़ते थे। वे कमजोर हो जाते, उनके मसूड़ों से खून निकलता और मांसपेशियों में दर्द होता। कुछ दिनों बाद वे इतने कमजोर हो जाते कि उनसे कुछ काम नहीं होता और बाद में कई मर भी जाते। इस बीमारी का नाम ‘स्करवी’ है। यह नाम कैसे पड़ा इसका किसी को नहीं पता।

स्करवी की बीमारी जेलों और अस्पतालों में भी फैलती थी क्योंकि वहां भी लोगों को रोजाना इसी प्रकार का सस्ता भोजन खाने को मिलता था। यह बीमारी फौज और घेराबंदी किए शहरों में भी फैलती थी जहां पर लोग रोजाना इस प्रकार का सस्ता खाना खाते। भोजन और स्करवी की बीमारी के बीच के सम्बन्ध पर कई लोगों ने सोच-विचार किया था।

1734 में आस्ट्रियन डाक्टर जे जी एच क्रेमर जब फौज में काम कर रहे थे तब वहां स्करवी का संक्रामक रोग फैला। उन्होंने इस रोग को हमेशा साधारण सैनिकों में फैलते हुए पाया न कि उनके अफसरों में। साधारण फौजी डबलरोटी और लोबिया खाते जबकि उनके अफसर उनके साथ में फल और हरी सब्जियां भी खाते।

1737 में क्रेमर ने एक रिर्पोट लिखी जिसमें उन्हांने स्करवी की रोकथाम के लिए फलों और हरी सब्जियां खाने की सिफारिश की। परन्तु किसी ने भी उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और स्करवी की बीमार बिना रोकटोक फैलती रही। ब्रिटिश सरकार स्करवी को लेकर काफी चिंतित हुई। 1700 के आसपास ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां स्थापित कर रहा था। समुद्री व्यापार के मामले में ब्रिटेन अन्य देशों से कहीं आगे था। माल को ढोने के लिए उन्हें अनेकों मालवाहक जहाजों की जरूरत थी। जहाजों और कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए उन्हें कई युद्धपोतों की भी जरूरत थी। परन्तु जहाजों के नाविकों में अक्सर स्करवी की बीमारी फैलती रहती थी।

स्कॅाटिश डाक्टर जेम्स लिंड की इस समस्या में रुचि दिखाई। लिंड ने क्रेमर की रिपोर्ट पढ़ी। फिर उसने स्करवी पर और भी पुराना साहित्य पढ़ा। उदाहरण के लिए 1537 में फ्रेंच अन्वेषक जैक्यू कारतीए जब कैनाडा के तट पर पहुंचे तो उनके जहाज के नाविक स्करवी से मर रहे थे। वहां के स्थानीय इंडियन्स ने उन्हें उन्हें एक विशेष पानी पिलाया जिसमें उन्होंने लम्बी, हरी पत्तियों को देर तक भिगो कर रखा था। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब सभी बीमार नाविक एकदम भलेचंगे हो गए। लिंड इस निर्णय पर पहुंचे कि स्करवी को सही भोजन द्वारा खत्म किया जा सकता है। 1747 में उन्होंने स्करवी से पीड़ित नाविकों पर प्रयोग किए। वो जानना चाहते थे कि किस प्रकार के भोजन से उन्हें सबसे जल्दी ठीक किया जा सकता है। कुछ रोगियों को उन्होंने सेब का रस (साईडर) कुछ को सिरका और कुछ को अलग-अलग प्रकार के फलों के रस पीने को दिए। उन्होंने पाया कि मरीज सबसे जल्दी ठीक तब हुए जब उन्हें भोजन के साथ-साथ संतरों या नींबू का रस पिलाया गया। लिंड ने इस बात की घोषणा की और ब्रिटिश नौसेना से आग्रह किया कि वो नाविकों के भोजन में फलों के रस को जोड़े। इससे महान ब्रिटिश खोजी कैप्टन जेम्स कुक बहुत प्रभावित हुए।

उन्होंने अपने जहाजों में भोजन के साथ-साथ इन फलों के रस को भी रखना शुरू किया। और जब कभी उनके नाविक स्करवी से बीमार पड़ते तो उन्हें फलों का रस पीने के लिए दिया जाता। 1770 में प्रशांत महासागर पार करने के दौरान कैप्टन कुक के केवल एक नाविक की मृत्यु हुई। परन्तु फिर भी ब्रिटिश नौसेना ने अपना रवईया नहीं बदला।

1794 में डाक्टर लिंड का देहान्त हुआ और उसके तुरन्त बाद सेब्रिटिश नौसेना ने भी अपना रवईया बदला। उस समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि उसके नौसैनिक स्करवी की बीमारी से मरें। अब हरेक युद्धपोत में ढेरों नींबू ले जाए जाने लगे।

1795 तक ब्रिटिश नौसेना ने स्करवी पर पूरी तरह विजय हासिल करली थी। ब्रिटिश युद्धपोतों पर नींबूओं (लेमन) का उपयोग इतना आम हो गया कि ब्रिटिश नौसैनिकों को ‘लिमीज’ के नाम से बुलाया जाने लगा था। और लंदन बंदरगाह के उस भाग जहां गोदामों में नींबू रखे जाते थे को ‘लाईम-हाऊस’ बुलाया जाने लगा था। जापानी नौसेना को सौ साल बाद इसी प्रकार की समस्या से जूझना पड़ा।

जापान को 1853 में पश्चिमी सम्यता का पहली बार सामना करना पड़ा। तब अमरीकी जहाजों ने टोक्यो बंदरगाह पर डेरा डाला और मांग की कि जापान सारी दुनिया के साथ व्यापार करे। जापान इसके लिए राजी हो गया और उसने अपनी व्यवस्था को पश्चिम देशों के अनुरूप ढाला। जापान ने पश्चिम की तरह ही युद्धपोत विकसित किए और खुद की नौसेना स्थापित की। जापानी नौसैनिक अक्सर ‘बेरीबेरी’ नामक रोग से बीमार पड़ते थे। यह शब्द श्रीलंका द्वीप पर उपयोग में लाया जाता है और उसका मतलब होता है - ‘बेहद कमजोरी’। बेरीबेरी के रोगी बहुत कमजोरी महसूस करते हैं - जैसे कि उनके हाथ-पांव को लकवा मार गया हो। और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। बेरीबेरी और स्करवी बीमारियां एक नहीं हैं। उनके मरीजों में कमजोरी अलग ढंग से प्रकट होती है। बेरीबेरी में कमजोरी अक्सर पैरों में महसूस होती है। अगर नाविकों को भोजन में सब्जियां और फलों का रस दिया जाए फिर भी उन्हें बेरीबेरी की बीमारी हो सकती है।

1878 में जापानी युद्धपोतों में बेरीबेरी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक-तिहाई नौसैनिक काम करने में असमर्थ हो गए। ऐसी स्थिति में जापान भला कोई युद्ध कैसे लड़ पाता? जापानी नौसेना के एडमिरल के तकाके को पता था कि ब्रिटिश नौसेना ने नाविकों के भोजन में बदल करके स्करवी की समस्या पर काबू पाया था। उन्हें यह भी पता था कि ब्रिटिश नौसैनिकों को कभी भी बेरीबेरी की बीमारी नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश और जापानी नौसैनिकों के भोजन की तुलना करने की ठानी। जापानी नौसैनिक सब्जियां, मछली और सफेद चावल खाते थे। परन्तु ब्रिटिश नौसैनिक चावल बिल्कुल नहीं खाते थे पर उसकी जगह जौ (बारले) खाते थे। ताकेके ने जापानी नौसैनिकों को चावल के साथ-साथ जौ भी खाने को दिया। इससे जापानी नौसेना को बेरीबेरी की बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिला। डाक्टर लिंड और ताकेके को यह नहीं पता था कि भोजन के बदलने से बीमारी क्यों रुक जाती है और क्यों ठीक हो जाती है। तब किसी और के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था।

1800 के दौरान रासायनशास्त्रियों ने भोजन पर शोध किया और भोजन के अलग-अलग अवयवयों को पहचाना। उन्हें भोजन में पांच प्रमुख पदार्थ दिखे। 1) कार्बोहाइड्रेट्स - जैसे शक्कर और मंड, 2) लिपिड्स - जैसे वसा और तेल, 3) प्रोटीन, 4) मिनिरल्स (खनिज) और 5) पानी। इनमें भोजन के सभी तत्व समाहित थे और वे सभी शरीर के लिए जरूरी और लाभदायक थे। अगर आप कार्बोहाइड्रेटस, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनिरल्स को पानी के साथ सही अनुपातों में मिलाएं तो क्या उससे कृत्रिम भोजन बनाना सम्भव होगा?

क्या इस प्रकार का कृत्रिम भोजन लोगों को जिन्दा रख पाएगा?

1870 में इस प्रश्न का जवाब मिलने की सम्भावना पैदा हुई। जर्मनफौज ने पेरिस को चारों तरफ से घेर लिया था और पेरिसवासी भूख से मर रहे थे। उस समय एक फ्रेंच रायायनशास्त्री ज्यां ड्यूमा पेरिस में मौजूद थे। उन्होंने इस प्रकार का कृत्रिम भोजन बनाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि नन्हें शिशुओं के दूध की जगह उस कृत्रिम भोजन से काम चल जाएगा। परन्तु ऐसा हुआ नहीं।

1871 में ड्यूमा ने लिखा कि कार्बोहाइड्रेटस, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनिरल्स और पानी के अलावा भी भोजन में कुछ ऐसे तत्व होंगे जो सेहत और जीवन के लिए आवश्यक हों। यह तत्व बहुत अल्प मात्रा में होंगे नहीं तो रासायनशास्त्रियों ने उनके बारे में जरूर पता कर लिया होता।

1880 में एक जर्मन वैज्ञानिक एन लूनिन ने भी कृत्रिम भोजन तैयार किया। उसने प्रोटीन्स, मिनिरल्स, शक्कर और पानी का घोल चूहों को पिलाया। पर चूहे बहुत दिन जिन्दा नहीं रहे। लूनिन ने अलग-अलग तरह के कृत्रिम भोजन तैयार किए। उसने दूध में से प्रोटीन्स, मिनिरल्स, शक्कर और वसा अलग किए। उसने फिर उन्हें पानी की सही मात्रा में मिलाया। इस प्रकार उसने कृत्रिम दूध तैयार किया जिसे उसने चूहों को पिलाया। पर इस बार भी चूहे जल्दी ही मर गए। परन्तु जब उसने चूहों को गाय का दूध पिलाया तो वे जिन्दा रहे। इससे लूनिन एक निर्णय पर पहुंचा। कार्बोहाइड्रेटस, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनिरल्स और पानी के अलावा भी भोजन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सेहत और जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। अगर वैज्ञानिकों ने ड्यूमा और लूनिन की बात पर गौर किया होता तो उन्हें स्करवी और बेरीबेरी की बीमारियों का कारण समझ में आ गया होता। नींबू के रस में कुछ ऐसे जीवनदायी तत्व थे जो अच्छी सेहत के लिए आवश्यक थे और जिनकी वजह से लोगों को स्करवी की बीमारी नहीं होती थी। इसी तरह शायद जौ (बारले) में कुछ ऐसे जीवनदायी तत्व थे जिनसे लोग बेरीबेरी से बचे रहते थे।

डाक्टरों ने ड्यूमा और लूनिन की बात को इसलिए गम्भीरता से नहीं लिया क्योंकि वे एक दूसरी दिशा में भटक गए थे। 1880 में डाक्टरों ने रोगाणुओं की खोज की थी। उन्हें पता था कि बहुत सी बीमारियों का कारण रोगाणू थे। इसलिए कुछ समय तक डाक्टर यही सोचते रहे कि हर बीमारी किसी रोगाणू की वजह से ही होती होगी। उदाहरण के लिए उन्हें यह लगा कि स्करवी और बेरीबेरी की बीमारियां निश्चित रूप से कुछ रोगाणुओं के कारण होती होंगी। उन्हें यह भी पता था कि भोजन के बदलाव से इन बीमारियों का उपचार होता है। पर उसके बावजूद उन्हें भोजन को कोई महत्व का नहीं समझा। उन्हें लगा कि शायद भोजन में बदल से शरीर को उन बीमारियों के रोगाणुओं से लड़ने में मदद मिली हो। इसलिए कुछ समय तक डाक्टर स्करवी और बेरीबेरी के रोगाणुओं को खोजते रहे। उन्होंने भोजन के तत्वों के बारे में कोई शोध नहीं किया जबकि वे जानते थे कि कुछ भोजनों के अभाव में बीमारी हो सकती है।

2 पहला विटामिन

1890 में बेरीबेरी बीमारी के रोगाणू की खोज वैज्ञानिकों को दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों में ले गई जहां वर्तमान में इंडोनेशिया बसा है। उस जमाने में यह द्वीप नेदरलैंड के कब्जे में थे और उन्हें डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इन द्वीप समूहों के प्रमुख द्वीप का नाम जावा है।

यह सच है कि एशिया के पूर्व और दक्षिण में स्थित तमाम द्वीपों में लोग बेरीबेरी बीमारी से आमतौर पर पीड़ित रहते थे। डच डाक्टर क्रिश्चियन आईकमैन बेरीबेरी बीमारी के रोगाणू की खोज में जावा पहुंचे। उनकी खोज असफल रही। डाक्टर आईकमैन को ऐसा कोई रोगाणू नहीं मिला जो बेरीबेरी से पीड़ित लोगों में हो और सामान्य निरोगी लोगों में न हो।

फिर 1896 में अस्पताल के आहते में पल रही कुछ मुर्गियां बीमार पड़ीं। उन्हें स्नायु (नर्व्ज) की बीमारी हुई जिसे ‘पॉलीन्यूराइटिस’ कहते हैं। इस बीमारी की वजह से उन मुर्गियों में भी बेरीबेरी जैसी कमजोरी दिखाई देने लगी। असल में बेरीबेरी एक प्रकार की मानवीय पॉलीन्यूराइटिस ही है।

डाक्टर आईकमैन इस अचानक फैले रोग से खुश हुए। उन्हें लगा कि अब वो मुर्गियों में होने वाली पॉलीन्यूराइटिस बीमारी के रोगाणू को खोज पाएंगे। और वो रोगाणू वही होगा जो मनुष्यों में बेरीबेरी पैदा करता है। वो बीमार मुर्गियों में रोगाणू की खोज करने लगे। उन्होंने स्वस्थ्य मुर्गियों में बीमार मुर्गियों के रक्त को इंजेक्ट किया जिससे उन्हें भी पॉलीन्यूराइटिस का रोग लग जाए। वो इसमें असफल रहे परन्तु फिर भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा।

पॉलीन्यूराइटिस रोगी और स्वस्थ्य मुर्गी

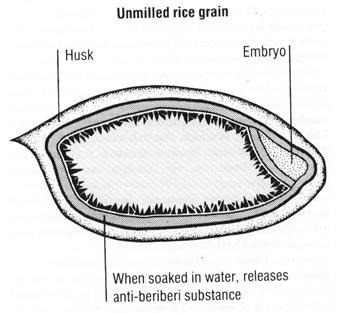

फिर अचानक सारी मुर्गियों की तबियत अच्छी होने लगी। अब आईकमैन के पास इलाज करने के लिए कोई भी रोगी मुर्गी नहीं बची। आखिर क्या हुआ? आईकमैन ने गम्भीरता से खोज की। उसने पाया कि मुर्गियों के बीमार होने से पहले उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें मरीजों का बचा हुआ भोजन देना शुरू किया था। इस भोजन में सफेद चावल मौजूद था। जब धान उगता है तो चावल के दानों पर एक भूरे रंग की भूसी होती है। भूरे रंग की भूसी वाले चावल को ‘भूरा चावल’ कहते हैं। इस भूसी के अंदर तेल होते हैं जो जल्दी बासी हो जाते हैं और उनमें से एक खराब गंध आने लगती है। अगर भूसी को छील कर हटा दिया जाए तो उसके अंदर से ‘सफेद चावल’ की कनी निकलती है। सफेद चावल बिना खराब हुए बहुत दिनों तक टिकता है इसलिए चावल खाने वाले देशों में लोग चावल की ऊपर वाली भूरी भूसी को हटा देते हैं। एशिया के लोग सफेद चावल खाने के आदी हो गए हैं और उन्हें भूरा चावल अच्छा नहीं लगता है।

यही वो सफेद चावल था जो मुर्गियों को खिलाया गया था। कुछ दिनों तक सफेद चावल खाने के बाद मुर्गियों को पॉलीन्यूराइटिस की बीमारी हो गई थी।

फिर अस्पताल में जो व्यक्ति मुर्गियों की देखभाल करता था उसका तबादला हो गया। जो नया व्यक्ति आया उसे लगा कि मनुष्यों का अच्छा भोजन मुर्गियों को खिलाना एक तरह की बरबादी होगी। इसलिए उसने मुर्गियों को दुबारा सस्ता ‘भूरा चावल’ खिलाना शुरू किया जिसे मरीज नहीं खाते थे। और उससे आश्चर्यजनक तरीके से मुर्गियों की तबियत ठीक हो गई। आईकमैन ने इस घटना को समझा और फिर एक प्रयोग किया। उसने कुछ स्वस्थ्य मुर्गियां चुनीं और उन्हें सफेद चावल खिलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो मुर्गियां पॉलीन्यूराइटिस से बीमार हुयीं। तब उसने उन्हें ‘भूरा चावल’ खिलाना शुरू किया। मुर्गियां जल्दी ही ठीक हो गयीं। आईकमैन ने इस प्रयोग को बार-बार दोहराया। अब वो जब चाहता मुर्गियों को बीमार कर सकता था। और फिर वो अपनी मर्जी के अनुसार उनका उपचार भी कर सकता था। लिंड और टकाके ने दिखाया था कि बीमारी किसी विशिष्ट भोजन द्वारा ठीक हो सकती है। आईकमैन एक विशेष भोजन से रोग पैदा करने वाला पहला व्यक्ति था। पर इस सबका मतलब क्या था? उस समय डाक्टरों को इतना ही पता था कि सभी बीमारियां किसी ‘चीज’ के कारण होती हैं। लोग इसलिए बीमार पड़ते क्योंकि उनके शरीर में कोई जहर या रोगाणू ने प्रवेश किया होता। आईकमैन को क्योंकि बेरीबेरी का रोगाणू नहीं मिला इसलिए उसे लगा कि यह रोग किसी जहर के कारण होता होगा। उसे लगा कि सफेद चावल में कोई जहर हागा जिससे मनुष्य और मुर्गियां बीमार पड़ती होंगी। और चावल की भूरी भूसी में कोई ऐसा तत्व होगा जो इस जहर को उदासीन करता होगा और उससे लोग और मुर्गियां फिर ठीक हो जाते होंगे।

परन्तु एक अन्य डच डाक्टर जेरिट ग्रिन्स जो आईकमैन के साथ काम कर रहे थे को यह बात नहीं जंची। उन्हें इससे बिल्कुल उल्टा ठीक लगा। 1901 में उन्होंने सुझाया कि शरीर को कुछ ऐसे तत्वों की जरूरत थी जो चावल की भूरी भूसी में मौजूद थे पर सफेद चावल में नदारद थे। अगर कोई इंसान बहुत सारा सफेद चावल और बहुत कम भूसी खाता तो फिर वो बीमार पड़ जाता क्योंकि सफेद चावल में वो तत्व मौजूद ही नहीं था। मनुष्य का शरीर एक मशीन जैसा है जिससे कभी-कभी कुछ बूंद तेल की जरूरत होती है जिससे कि उसके अंजर-पंजर आसानी से घूम-फिर सकें। अगर तेल की उन कुछ बूंदों को नहीं डाला गया तो फिर मशीन अजीबो-गरीब आवाजें करती है और रुक जाती है। पहली बार लोगों को लगा कि कोई जीवित प्राणी किसी एक विशेष महत्वपूर्ण पदार्थ के अभाव में बीमार पड़ सकता है। इसलिए बेरीबेरी को ‘अभाव’ की बीमारी माना गया।

1906 में एक ब्रिटिश रासायनशास्त्री फ्रेडरेक गोलैंड हॉपकिन्स ने ‘अभाव’ से होने वाली बीमारियों का अध्ययन शुरू किया। एक वैज्ञानिक गोष्ठी में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सुझाया कि भोजन में कुछ चीजें बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। इंसान का शरीर उन चीजों को खुद नहीं बना सकता है इसलिए उन्हें भोजन के द्वारा ही लिया जा सकता है। अगर भोजन में वो चीजें नहीं होंगी तो शरीर बीमार होगा।

अलग-अलग सूक्ष्म चीजों के अभाव से अलग-अलग ‘अभाव’ के रोग फैल सकते हैं। हॉपकिन्स के अनुसार बेरीबेरी उनमें से एक रोग था और स्करवी दूसरा। उन्होंने एक अन्य रोग - रिकेट्स का नाम भी सुझाया। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां नर्म पड़ जाती हैं जिनकी वजह से मुड़कर विकृत हो जाती हैं। (रिकेट्स का उद्गम एक पुराने अंग्रेजी शब्द से है और उसका मतलब होता है ‘मुड़ी हुई’)। हॉपकिन्स एक नामी-गिरामी रासायनशास्त्री थे। इसलिए जब उन्होंने ‘अभाव’ द्वारा जनित रोगों का सुझाव दिया तो अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी बात को गम्भीरता से लिया और वो उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण जुटाने लगे। अगर ग्रिन्स और हॉपकिन्स का कथन ठीक था तो चावल की भूसी में जरूर कोई तत्व था जो शरीर में बेरीबेरी की रोकथाम करता था? तो बेरीबेरी का नाश करने वाला यह तत्व क्या था? क्या उसे चावल की भूसी से किसी प्रकार अलग किया जा सकता था? रसायनशास्त्री निश्चित रूप से चावल की भूसी को पानी में भिगो कर रख सकते थे। भूसी के अंदर के कुछ तत्व तब पानी में ‘घुल’ जाते। अगर बेरीबेरी नाश करने वाले - यानी एंटी-बेरीबेरी तत्व पानी में घुल जाते तो वो पानी मनुष्यों में बेरीबेरी और पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस का उपचार करता। आईकमैन और ग्रिन्स ने 1906 में इस प्रयोग को करके देखा। उन्होंने पाया कि भूसी के पानी से पक्षियों मं पॉलीन्यूराइटिस का रोक बिल्कुल ठीक हो गया। इससे कम-से-कम इतना जरूर सिद्ध हुआ कि एंटी-बेरीबेरी तत्व पानी में घुलनशील था। भूसी के कुछ भाग ऐसे भी थे जो पानी में घुलनशील नहीं थे। उन्होंने उसे उनसे भी अलग कर लिया था। उसके बाद क्या? अगर भूसी के पानी में जिसमें एंटी-बेरीबेरी तत्व के साथ-साथ अन्य घुलनशील चीजें मौजूद थीं में कुछ रासायन मिलाए जाते? यह रासायन कुछ पदार्थों के साथ मिलते और कुछ के साथ नहीं। शायद मिलने के बाद कोई नया रासानिक पदार्थ बनता जो ठोस जैसे पानी में नीचे बैठ जाता। उसके बाद आप रोगी कबूतरों पर प्रयोग कर सकते थे - कि वे बचे पानी के घोल से अथवा नए रासानिक पदार्थ से निरोगी हुए। अगर एंटी-बेरीबेरी तत्व अभी भी घोल में था तो फिर उसमें कोई दूसरा रासायन मिलाया जा सकता था। और अगर एंटी-बेरीबेरी तत्व नीचे बैठे ठोस पदार्थ में होता तो उस पर आगे प्रयोग किए जा सकते थे। इस प्रकार भूसी के पानी में घोल पर विभिन्न रासायनों से प्रयोग करे जा सकते थे। और कबूतरों के पॉलीन्यूराइटिस के उपचार से यह भी पता किया जा सकता था कि एंटी-बेरीबेरी तत्व घोल में है या ठोस भाग में। इससे अंत में शुद्ध एंटी-बेरीबेरी तत्व का पता चल जाता।

1912 में जापानी रासायनशास्त्रियों के एक समूह ने - जिनके लीडर उमीटारो सुजूकी थे - एंटी-बेरीबेरी तत्व को एक रासायन के साथ जोड़ने में सफल हुए। सिर्फ एक ग्राम के दसवें भाग द्वारा वो एक कबूतर में पॉलीन्यूराइटिस रोग का उपचार कर पाए। अब एक और सवाल सामने था? इस एंटी-बेरीबेरी पदार्थ का रायायनिक ढांचा क्या था? हर पदार्थ छोटी-छोटी चीजों से बना होता है जिन्हें ‘परमाणु’ कहते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें साधारण माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। यह परमाणु और भी छोटे अणुओं के बने होते हैं। हर परमाणु अलग-अलग संख्या के भिन्न अणुओं से मिलकर बनता है। और परमाणु में यह सारे अणु एक विशेष तरीके से सजे होते हैं।

जीवित प्राणियों के परमाणु काफी जटिल होते हैं। हर परमाणु में दस से सौ तक अणु हो सकते हैं और वे सभी एक नायाब अंदाज में सजे होते हैं। अब रासायनशास्त्रियों को तीन बातों का पता लगाना था। हरेक एंटी-बेरीबेरी परमाणु में कितने अणु थे? उसमें कितने अलग-अलग प्रकार के अणु थे और उनकी संख्या क्या थी? और अंत में वे अणु एक-दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े थे? अगर वैज्ञानिक इन बातों के उत्तर खोज लेते तो फिर उन्हें एंटी-बेरीबेरी पदार्थ का रासायनिक ढांचा पता चल जाता।

एंटी-बेरीबेरी पदार्थ बहुत कम मात्रा में ही उपलब्ध था और उसका ढांचा भी बहुत जटिल था। इसलिए वैज्ञानिक 22 वर्ष बाद ही उसका रासायनिक ढांचा पता कर पाए।

1912 में एक पोलिश रासायनशास्त्री कैसमीर फंक ने उसकी खोज की शुरुआत की। फंक उस समय इंग्लैंड में शोध कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि एंटी-बेरीबेरी पदार्थ अन्य रासायनों के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता था जैसे उसके परमाणु के अंदर तीन-अणुओं की जोड़ियां हों। रसायनशास्त्री तीन-अणुओं की जोड़ियों से जो ‘अमीन ग्रुप’ में पाई जाती हैं से अच्छी तरह परिचित थे। जिस पदार्थ में यह समूह मिलता उसे ‘अमीन’ बुलाया जाता। फंक के अनुसार एंटी-बेरीबेरी पदार्थ एक अमीन था जो जीवन के लिए अत्यावश्यक था। उसने अंदाज लगाया कि स्करवी, रिकेट्स आदि रोगों के उपचार के लिए अल्प मात्रा में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ भी अमीन ही होंगे। फंक ने एक चौथे मर्ज का नाम भी सुझाया जो भी भोजन में किसी पदार्थ के अभाव के कारण होता था। इस रोग का नाम था ‘पिलेगरा’ - जिसका इटैलियन में मतलब होता है ‘खुरदुरी त्वचा’। यह रोग इटली और अमरीका के दक्षिण भाग में आमतौर पर पाया जाता था। इसके रोगियों की त्वचा खुरदुरी और लाल हो जाती और उनकी जीभ फूल जाती। यह रोग, बेरीबेरी का एक दूसरा रूप था। फंक को लगा कि एंटी-पिलेगरा पदार्थ भी एक ‘अमीन’ ही होगा। उसे लगा कि ‘अमीन्स’ की एक श्रृंखला होगी जिनकी अल्प मात्रा अच्छी सेहत और जीवन के लिए आवश्यक होगी। क्योंकि लैटिन में जीवन को ‘विटा’ कहते हैं इसलिए फंक ने उन्हें ‘विटामीन्स’ नाम दिया। अंत में उनमें से कुछ पदार्थ ‘अमीन्स’ नहीं पाए गए। ‘विटामीन्स’ नाम क्योंकि ‘अमीन्स’ की तर्ज पर रखा गया था। इसलिए 1920 में ‘अमीन्स’ से उसकी दूरी बनाए रखने के लिए ‘विटामीन्स’ का नाम बदलकर ‘विटामिन’ कर दिया गया। फंक द्वारा इजाद किया नाम अब ‘विटामिन’ हो गया और तब से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। डाक्टरों और रासायनशास्त्रियों ने जिस विटामिन का सबसे पहले विस्तार से अध्ययन किया वो एंटी-बेरीबेरी पदार्थ था।

3 बहुत सारे विटामिन्स

आईकमैन द्वारा एंटी-बेरीबेरी पदार्थ खोजे जाने के बाद बहुत सारे रासायनशास्त्री अब भोजन में उन सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पदार्थों को खोजने लगे जो जीवन के लिए अतिआवश्यक थे। इसका एक तरीका था - सावधानी से अलग-अलग प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें सफेद चूहों को खिलाना। चूहे इसलिए उपयोग किए जाते क्योंकि उन्हें आसानी से पिंजड़ों में रखा जा सकता था। छोटे होने के कारण वो कम खाते और ढेरों बच्चे पैदा करते - जो शोधकार्य के लिए जरूरी थे। दूसरे चूहे, इंसानों जैसे ही भोजन खाते थे। अगर चूहों को जिन्दा रहने के लिए कोई विशेष पदार्थ चाहिए होता, तो यह बहुत सम्भव था कि मनुष्यों को भी उस पदार्थ की जरूरत होती।

1913 में दो अमरीकी रासायनशास्त्री एल्मर वरनर मैककौलम और मारगयुरेट डेविस चूहों के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने पाया कि शक्कर, प्रोटीन्स और मिनिरल्स के मिश्रण से बने एक विशेष भोजन से चूहों का विकास बंद हो गया था। पर अगर उनके भोजन में अल्प मात्रा में मक्खन या अंडे की जर्दी मिलाई जाती तो फिर चूहे बढ़ने लगते और भलेचंगे हो जाते। मक्खन या अंडे की जर्दी में जरूर कोई ऐसा पदार्थ था जो सामान्य विकास के लिए आवश्यक था। परन्तु मक्खन या अंडे की जर्दी में मौजूद यह पदार्थ पानी में घुलता नहीं था। वो पानी में घुलनशील नहीं था।

भोजन में पाए जाने वाले पदार्थों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। कुछ पदार्थ पानी में घुलते परन्तु वसा में नहीं। यह पानी में घुलने वाले पदार्थ हाते हैं। कुछ पदार्थ वसा में घुलते हैं परन्तु पानी में नहीं। यह वसा में घुलने वाले पदार्थ होते हैं।

क्योंकि चूहों के विकास के लिए जो पदार्थ आवश्यक था वो मक्खन और अंडे की जर्दी जैसी वसायुक्त चीजों में मौजूद था इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि पानी में घुलनशील नहीं था। पर वसा में घुलनशील पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते हैं अक्सर ‘ईथर’ नामक रासायन में घुल जाते हैं। जब मक्खन और अंडे की जर्दी को ‘ईथर’ में भिगोया गया तो चूहों के विकास वाला पदार्थ ईथर में आ गया। मैककौलम और डेविस को पता था कि अगर इस पदार्थ को चूहों के भोजन में मिलाया गया तो वे जल्द ही स्वस्थ्य हो जाएंगे।

शुरू में मैककौलम और डेविस को उन चूहों में - जिनके भोजन में इस खास पदार्थ का अभाव था कोई विशेष रोग नजर नहीं आया। बस उनका बढ़ना बंद हो गया। बाद में उसी साल दो अन्य अमरीकी रासायनशास्त्री थामस बर ऑसबोर्न और लेफिट बेनेडिक्ट मेंडिल ने पाया कि जिन चूहों के भोजन में इस विशेष पदार्थ का अभाव था उन्हें एक प्रकार का आंखों का रोग था। उनकी आंखें सूख कर फूल गयीं थीं। इसी प्रकार की बीमारी कभी-कभी इंसानों में भी पायी जाती थी। इस बीमारी में लोगों की आंखें न केवल फूल जाती थीं परन्तु उन्हें मंद रोशनी में देखने में भी दिक्कत होती थी - खासकर रात के समय। इसलिए इस बीमारी को ‘नाईट ब्लाइंडनेस’ यानी रात्रि का अंधापन नाम दिया गया था।

ऐसा लगा जैसे दो अलग-अलग प्रकार के विटामिन्स हों। वसा में घुलनशील विटामिन रात के अंधेपन का उपचार करता हो और पानी में घुलनशील विटामिन बेरीबेरी रोग का इलाज करता हो।

विटामिन ‘ए’ के अभाव वाला चूहा और साथ में स्वस्थ्य चूहा

अगर दो अलग-अलग विटामिन्स हों तो उनके नाम भी अलग-अलग होने चाहिए। किसी भी रासायन के सही नामकरण के लिए रासायनशास्त्री उसके परमाणु में अणुओं की संरचना जानना चाहते हैं। अणु किस प्रकार परमाणु में सजे हैं उस आधार पर वो उसके लिए उपयुक्त नाम खोजते हैं।

1913 में हांलाकि इस प्रकार के नामकरण की कोई सम्भावना नहीं थी। किसी विटामिन के परमाणु में अणु किस प्रकार सजे हैं यह किसी को नहीं पता था। एक लम्बे अर्से तक इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा यह भी लोगों को पता था। इसलिए मैककौलम और डेविस ने जानबूझ कर विटामिन्स को उनके सही नाम नहीं दिए। उसकी बजाए उन्होंने विटामिन्स के नामों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया।

उन्होंने जिस पानी में घुलनशील विटामिन की खोज की उसको उन्होंने ‘विटामिन-ए’ का नाम दिया। उन्होंने वसा में घुलनशील बेरीबेरी रोग के उपचार वाले विटामिन को ‘विटामिन-बी’ नाम दिया। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विटिामिन्स के नामों के लिए इस्तेमाल हुआ। वैज्ञानिक इस प्रश्न पर भी गम्भीरता से सोच रहे थे - क्या कोई ऐसा विटामिन है जो स्करवी रोग का उपचार करता है? आईकमैन द्वारा एंटी-बेरीबेरी पदार्थ की खोज के बाद से स्करवी रोग के उपचार वाले पदार्थ की खोज शुरू हुई।

एंटी-स्करवी पदार्थ की खोज के लिए अगर संतरे के रस के विभिन्न अवयवों को अलग करके उन्हें स्करवी के रोगियों को दिया जाए तो शायद उपचार वाले तत्व का पता चले। पर अब लोगों में स्करवी के रोग की मात्रा बहुत कम हो चली थी।

लोगों से अभावग्रस्त भोजन खाने का आग्रह करने जिससे उन्हें स्करवी हो भी ठीक नहीं लगता था। क्योंकि स्करवी रोगी के में शरीर में काफी दर्द होता है इसलिए लोग स्वेच्छा से इस बीमारी को ग्रहण करने के लिए भी तैयार नहीं थे। दूसरे, इस प्रकार के शोध में बहुत समय लगता क्योंकि स्करवी की बीमारी बहुत धीमी गति से ही पनपती है। अब एक ही विकल्प बचा था। स्करवी के शोध को जानवरों पर करा जाए। लोगों की बजाए जानवरों को एक विशेष भोजन पर रखना कहीं अधिक आसान होता है। पर यहां पर एक बड़ी दिक्कत थी - जानवरों को स्करवी होती ही नहीं थी। ऐसा भोजन जिससे मनुष्यों को स्करवी होगी उसे अगर चूहों और मुर्गियों को खिलाया गया तो उन पर कुछ असर नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे चूहों और मुर्गियों को या तो एंटी-स्करवी विटामिन की जरूरत ही न हो, और अगर आवश्यकता हो तो भी वो उसका निर्माण अपने शरीर में ही कर लेते हों।

भाग्यवश एक जर्मन डाक्टर एक्सिल होलस्ट और एक ऑस्ट्रियन रासायनशास्त्री एल्फ्रेड फ्रोलिच उस समय इस समस्या का अध्ययन कर रहे थे।

1912 में उन्हांने गिनी पिग्ज में स्करवी का रोग पाया। मनुष्यों, बंदरों, वनमानुषों के बाद गिनी पिग्ज ही ऐसे प्राणी हैं जिनमं स्करवी का रोग पाया जाता है। होलस्ट और फ्रोलिच ने पाया कि जब गिनी पिग्स केवल अनाज खाते हैं तब उन्हें स्करवी का रोग होता है। अगर उनके भोजन में अनाज के साथ कुछ पत्तागोभी मिलाई जाए तो फिर उन्हें स्करवी नहीं होती है। इससे एंटी-स्करवी पदार्थ को खोजना कुछ आसान हो गया। अंत में वो पदार्थ विटामिन-बी की तरह ही पानी में घुलनशील पाया गया। पर विटामिन-बी एक टिकाऊ और दृढ़ पदार्थ था। उसके परमाणु जल्दी बदलते नहीं थे। अगर पानी में घोलकर उसे उबाला जाता तो घोल ठंडा होने के बाद फिर भी बेरीबेरी-निरोधक का काम करता। परन्तु बेरीबेरी-निरोधक पदार्थ कुछ अलग था। उसे पानी में घोलकर अगर आधे घंटे के लिए उबाला जाता तो उसकी परमाणु संरचना बदल जाती। फिर वो स्करवी का उपचार नहीं कर पाता था। इससे स्पष्ट पता चलता था कि बेरीबेरी-निरोधी पदार्थ विटामिन-बी से बिल्कुल अलग था।

1920 में एक ब्रिटिश रासायनशास्त्री जैक सिसिल ड्रमन्ड ने सुझाव दिया कि बेरीबेरी-निरोधी पदार्थ के नाम को एक नया अक्षर दिया जाए। उन्होंने उसे विटामिन-सी का नाम दिया। और तब से अब तक यह नाम चला आ रहा है। फिर रिकेट्स का क्या हुआ? हॉपकिन्स और फंक दोनों को लगा कि रिकेट्स का रोग भी किसी विटामिन के अभाव के कारण होगा। काफी समय से डाक्टरों को पता था कि भोजन में कुछ चीज मिला देने से रिकेट्स रोग से बचा जा सकता था। जिस प्रकार नींबू के रस से स्करवी रोग से बचा जा सकता था उसी प्रकार कॅाडफिश के जिगर (यकृत) के तेल के उपचार से रिकेट्स रोग से बचा जा सकता था।

क्योंकि रिकेट्स-निरोधी पदार्थ वसा में मौजूद था इसलिए वो विटामिन-ए की तरह वसा में घुलने वाला होगा। कहीं विटामिन-ए तो वो जादुई रिकेट्स-निरोधी पदार्थ नहीं था? क्योंकि कॅाडफिश के जिगर के तेल में विटामिन-ए होता ही है। कई भोजन जो रात का अंधापन रोकते हैं और जिनमं विटामिन-ए होता है, वे रिकेट्स-निरोधी भी होते हैं। पर क्या एक विटामिन दो अलग-अलग रोगों को - जैसे रात के अंधेपन और रिकेट्स को रोक सकता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि दो अलग-अलग विटामिन्स एक भोजन में मौजूद थे? इसका परीक्षण कैसे किया जाए कि भोजन में एक विटामिन था या दो?

1920 में हॅापकिन्स ने पाया कि जब ऑक्सीजन गैस को गर्म पिघले मक्खन में गुजारा जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है तो फिर वो रात के अंधेपन वाले रोग को ठीक नहीं कर पाता था। ऑक्सीजन की मौजूदगी में विटामिन-ए को गर्म करने से वो नष्ट हो जाता था।

क्योंकि कॉड लिवर आइॅल में भी विटामिन-ए था इसलिए मैककौलम जिसने विटामिन-ए की खोज की थी ने 1922 में गर्म कॉड लिवर आइॅल में से ऑक्सीजन गैस गुजारी। ठंडा करने पर कॉड लिवर आइॅल अब रात के अंधेपन की बीमारी का उपचार नहीं कर पाया। उसमें विटामिन-ए नष्ट हो गया था। परन्तु ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया कॉड लिवर आइॅल अब भी

रिकेट्स का उपचार कर सकता था! क्योकि उसका रिकेट्स-निरोधी भाग नष्ट नहीं हुआ था इसलिए वो विटामिन-ए नहीं हो सकता था। वो कोई नया विटामिन होगा और मैककौलम ने उसे ‘विटामिन-डी’ का नाम दिया। अब सिर्फ पेलेगरा रोग बचा। फंक के अनुसार पेलेगरा का रोग भी विटामिन्स के अभाव में होता था। पेलेगरा का उपचार निश्चित रूप से भोजन द्वारा किया जा सकता था।

अमरीका के दक्षिण भाग में गरीब लोग अक्सर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाते थे। ऐसे बच्चों को अक्सर पेलेगरा हो जाता था। उनके भोजन में दूध शामिल करने से पेलेगरा ठीक हो जाता था।

अमरीकी डॉक्टर जोजेफ गोल्डबर्गर की इस रोग में विशेष रुचि थी। 1915 में उन्होंने 11 कैदियों के एक समूह पर परीक्षण किया जो मिसिसिपी जेल में बंद थे। गोल्डबर्गर ने कैदियों को उसके द्वारा सुझाया भोजन ही खाने को कहा। शर्त यह थी कि कैदियों के सहयोग देने पर गर्वनर उन्हें जेल से रिहा कर देगा।

छह महीनों तक कैदियों को भोजन में मांस और दूध नहीं दिया गया। इस अंतराल में 11 में से 7 कैदियों मं निश्चित रूप से पेलेगरा के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके बाद उन्हें मांस और दूध दिया गया और फिर कुछ समय बाद वे भलेचंगे हो गए।

ऐसा लगा जैसे किसी विटामिन के अभाव से यह रोग हुआ हो। उस पर आगे शोध करने के लिए किसी ऐसे जानवर को तलाशना था जो इस रोग को ग्रहण करता हो। 1916 में एक अमरीकी जानवरों के डॉक्टर टी एन स्पैनसर ने दिखाया कि कुत्तों की एक आम बीमारी ‘ब्लैकटंग’ बिल्कुल मनुष्यों में पाए पेलेगरा जैसी ही थी।

‘ब्लैकटंग’ पर शोध से यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि पेलेगरा-निरोधी विटामिन पानी में घुलनशील होगा। पर इस विटामिन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अलग अक्षर नहीं निर्धारित किया गया। गोल्डबर्गर ने उसे ‘पी-पी फैक्टर’ यानी ‘पेलेगरा निरोधी’ नाम दिया और यही नाम बरसों तक कायम रहा।

विटामिन्स के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग अब कुछ बेढंगा हो चला था क्योंकि अब तेजी से नए विटामिन्स की खोज हो रही थी।

1922 में दो अमरीकी वैज्ञानिकों हरर्बट मैक्लीन्स एवांस और के जे स्कॉट ने एक नया विटामिन खोजा जो वसा में घुलता था। वा विटामिन-ए और विटामिन-डी दोनों में से एक भी नहीं था। उसके अभाव में चूहे अपने बच्चों को जनने में असमर्थ थे। एवांस और स्कॉट ने उसका नाम ‘विटामिन-ई’ रखा। कुछ समय बाद वसा में घुलने वाला एक अन्य विटामिन खोजा गया जिसे ‘विटामिन-एफ’ बुलाया गया। यह बाद में गलत साबित हुआ और वर्तमान में ‘विटामिन-एफ’ नाम का कोई विटामिन नहीं है। दरअसल धीरे-धीरे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ‘पी’ तक विटामिन्स सुझाए गए हैं। परन्तु असल में विटामिन-ई के बाद में विटामिन-के है जिसकी खोज 1929 में डैनिश रासायनशास्त्री हेनरिक डैम ने की थी।

एक और परेशानी सामने आई। कई सालों तक कुछ रासायनशास्त्रियों को विटामिन-बी एक अकेला पदार्थ नहीं लगा। उससे बेरीबेरी का उपचार तो होता। पर उसमें कुछ और भी पदार्थ थे जो बेरीबेरी का इलाज तो नहीं करते परन्तु कुछ अन्य रोगों की रोकथाम अवश्य करते। शायद विटामिन-बी एक जटिल विटामिन था। क्या उसमें एक से ज्यादा विटामिन मौजूद थे?

1927 में एक अमरीकी वैज्ञानिक विलियम डेविस सैल्मन ने विटामिन-बी का एक ऐसा नमूना तैयार किया जो बेरीबेरी-निरोधी था परन्तु साधारण विटामिन-बी जैसे चूहों के सामान्य विकास में मदद नहीं करता था। उसने विटामिन-बी का एक और नमूना तैयार किया जो चूहों के सामान्य विकास में सहायक था परन्तु बेरीबेरी रोग के इलाज में असफल था। सैल्मन ने बेरीबेरी का इलाज न कर पाने वाले विटामिन को एक नाम दिया ‘विटामिन-जी’। परन्तु दूसरे रासायनशास्त्रियों को यह नाम कुछ जंचा नहीं। उन्हें यह विटामिन भी पुराने विटामिन-बी जैसा ही लगा और उन्हें लगा कि इन दोनों विटामिन्स के एक-जैसे ही नाम होने चाहिए थे। इसलिए बेरीबेरी-निरोधी विटामिन-बी को ‘विटामिन-बी-1’ नाम मिला और चूहों के सामान्य विकास में कारगर विटामिन को ‘विटामिन-बी-2’ नाम मिला। पर बाद में पता चला कि मूल विटामिन-बी में सिर्फ यही दो विटामिन्स नहीं थे। वो तो विटामिन्स का एक पूरा समूह था। अब रासायनशास्त्री विटामिन-बी-काम्पलेक्स की चर्चा करने लगे। गोल्डबर्गर का ‘पी-पी फैक्टर’ इसी बी-काम्पलेक्स का सदस्य निकला। बी-काम्पलेक्स के अलग-अलग विटामिन्स को अलग-अलग अंक देना भी विभिन्न विटामिन्स को अक्षर देने जैसा ही जटिल काम निकला। एक समय में रासायनशास्त्रियों ने बी-काम्पलेक्स के विटामिन्स को बी-14 तक नम्बर दिए। उनमें से ज्यादातर गलत निकले। दरअसल बी-काम्पलेक्स विटामिन्स में बी-1 और बी-2 के अलावा सिर्फ दो अन्य महत्वपूर्ण अक्षर-अंकों की जोड़ियां हैं।

1934 में एक हंगेरियन डॉक्टर पॅाल गायौरगी ने एक खोज की कि एक विशेष पदार्थ के अभाव में चूहों को एक त्वचा की बीमारी होती है। उसने इस पदार्थ को ‘विटामिन-बी-6’ बुलाया। 1927 में दो अमरीकी डॉक्टरों जार्ज रिचर्ड मिनोत और विलियम पैरी मर्फी ने जिगर में एक ऐसा पदार्थ पाया जिससे कि रक्त की एक गम्भीर बीमारी ‘परनिशियस अनीमिया’ को रोका जा सकता था। रोकथाम करने वाले इस पदार्थ का बाद में ‘विटामिन-बी-12’ नाम पड़ा।

4 कोइंजाइम्स और विटामिन्स

जीवन के लिए इतनी अल्प मात्रा में विटामिन्स क्यों इतने आवश्यक होते हैं? रोजाना एक-ग्राम का सौंवा भाग या इससे भी कम मात्रा में हमारे शरीर को हरेक विटामिन की जरूरत होती है। हमारा शरीर इतनी कम मात्रा के पदार्थ से भला क्या करता होगा? क्योंकि शरीर को इतनी कम मात्रा में विटामिन्स की जरूरत पड़ती है तो फिर वो उनके बगैर ही अपना काम क्यों नहीं चला पाता है?

एक अन्य पदार्थ है जिसकी हमारे शरीर को बहुत अल्प मात्रा में जरूरत पड़ती है। वो हैं ‘एनजाइम्स’। यह पदार्थ शरीर में हो रही रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता देते हैं। प्रत्येक रासायनिक प्रतिक्रिया का अपना एक विशेष एनजाइम होता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के घटने के लिए बहुत मात्रा में एनजाइम की जरूरत पड़ती है।

क्या विटामिन्स भी एनजाइम्स जैसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। एनजाइम्स, प्रोटीन्स के बने होते हैं जो बहुत विशाल परमाणु होते हैं जिन्हें शरीर स्वंय बनाता है। दूसरी ओर विटामिन्स के परमाणु बहुत छोटे होते हैं और शरीर उनका निर्माण खुद नहीं कर सकता है।

1904 में एक ब्रिटिश रासायनशास्त्री आर्थर हारडेन एक ऐसे एनजाइम के साथ काम कर रहे थे जो शक्कर के परमाणु में बदल लाती थी। उन्होंने इस एनजाइम को एक पतली झिल्ली वाली थैली में रखा। इस झिल्ली में बहुत सूक्ष्म छेद थे जिनमें से छोटे परमाणु निकल सकते थे।

एनजाइम के प्रोटीन परमाणु क्योंकि आकार में बड़े थे इसलिए वे झिल्ली में से बाहर नहीं जा सकते थे। हारडेन ने एनजाइम्स की थैली को पानी में जैसे ही रखा उसमें मौजूद छोटे परमाणु जल्द ही झिल्ली में से बाहर पानी में चले गए। एनजाइम के प्रोटीन परमाणु जो आकार में बड़े थे झिल्ली के अंदर ही बने रहे परन्तु अब वो एनजाइम का काम करने में विफल रहे। हारडेन ने थैली के बाहर के पानी को लेकर फिर थैली में डाल दिया। अब दुबारा एनजाइम कुशलता से अपना काम करने लगे। हारडेन को धीरे-धीरे सबकुछ समझ में आया। क्योंकि एनजाइम प्रोटीन परमाणुओं का बना होता है परन्तु उसे अपना काम अंजाम करने के लिए कुछ छोटे परमाणुओं की जरूरत होती है जो प्रोटीन न हों। हारडेन ने इन छोटे परमाणुओं को ‘को-एनजाइम्स’ का नाम दिया। क्योंकि यह छोटे परमाणु

जाता है और वो अपना काम ठीक तरह से कर पाता है। कुछ एनजाइम्ज के को-एनजाइम्स नहीं होते है। वहां प्रोटीन का परमाणु ही सब कार्य करता है। परन्तु बहुत सारे एनजाइम्ज के को-एनजाइम्ज भी होते हैं। हारडिन की खोज के बाद कई सालों तक नए को-एनजाइम्ज खोजे गए। क्योंकि हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ही एनजाइम्ज की जरूरत होती है इसी वजह से शरीर को अल्प मात्रा में को-एनजाइम्ज की आवश्यकता होती है।

विटामिन्स प्रोटोन्स नहीं होते और शरीर को उनकी बहुत अल्प मात्रा में ही जरूरत होती है। यही बात को-एनजाइम्ज पर भी लागू होती है। वे भी प्रोटीन्स नहीं होते और शरीर को उनकी भी अल्प मात्रा में जरूरत होती है। तो फिर क्या प्रोटीन्स और को-एनजाइम्ज में कोई सम्बन्ध है? रासायनशास्त्री इसके बारे में निश्चितता से तब तक कुछ नहीं कह सकते थे जब तक उन्हें विटामिन्स और को-एनजाइम्ज के आणविक ढांचे के बारे में मालूम न हो। और आणविक ढांचा मालूम करना काफी कठिन काम था।

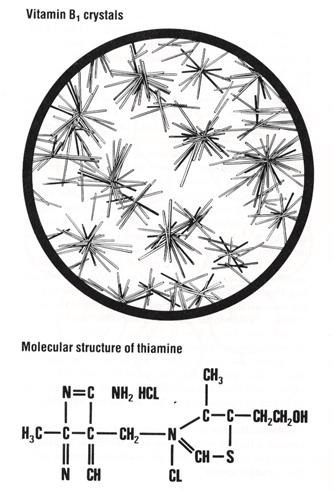

आईकमैन द्वारा पहला विटामिन खोजे जाने के बाद 40 साल बाद ही उसकी आणविक संरचना का पता चल पाया। इसका एक कारण यह था कि हमारे भोजन में विटामिन्स की मात्रा बहुत कम होती है। अगर रासायनशास्त्री एक-टन चावल की भूसी को शुद्ध करें तो अंत में उन्हें सिर्फ 5-ग्राम विटामिन-बी ही मिलेगा। पर धीरे-धीरे करके रासायनशास्त्रियों को विटामिन-बी-1 की आणविक संरचना के बारे में मालूम पड़ा। उदाहरण के लिए 1932 में पता चला कि विटामिन-बी-1 के परमाणु के 36 अणुओं में एक अणु गंधक (सल्फर) का भी था।

अंततः 1934 में अमरीकी रासायनशास्त्री राबर्ट आर विलियम्स ने विटामिन-बी-1 के परमाणु का पूरा ढांचा खोज निकाला। अब विटामिन-बी-1 को एक अधिकृत नाम दिया जा सकता था। उसके आणविक ढांचे में एक अमीन ग्रुप भी था जिसे फंक ने 22 वर्ष पहले खोजा था। उसमें एक गंधक का अणु भी था। और क्योंकि यूनानी में गंधक को ‘थीआयन’ कहते हैं इसलिए विटामिन-बी-1 का नया नाम ‘थाईमीन’ पड़ा। जैसे-जैसे उनकी आणविक संरचना की खोज हुई वैसे-वैसे बी-काम्पलेक्स समूह के अन्य सदस्यों को भी नए नाम दिए गए। विटामिन-बी-2 के परमाणु के एक भाग की संरचना ‘राईबोज’ नाम के शक्कर के परमाणु से मिलती-जुलती थी। विटामिन-बी-2 का रंग पीला था और क्योंकि लैटिन में पीले रंग को ‘फ्लैवस’ कहते हैं इसलिए विटामिन-बी-2 का नाम ‘राईबोफ्लैविन’ पड़ा। विटामिन-बी-6 का नाम ‘पायरोडौक्सिन’ इसलिए पड़ा क्योंकि उसका आणविक ढांचा एक जाने-पहचाने यौगिक ‘पायरीडीन’ से मिलता-जुलता था। क्योंकि विटामिन-बी-6 में एक ऑक्सीजन का एक अतिरिक्त अणु था इसलिए उसके नाम के आगे ऑक्सीजन के लिए ‘ऑक्स’ लगा दिया गया। विटामिन-बी-12 को ‘स्यानोकोबालाअमीन’ बुलाया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि उसके परमाणु में एक अमीन का समूह था, एक कोबॉल्ट के अणु और साथ में ‘सायनाइड समूह’ भी था। बी-काम्पलेक्स कुछ सदस्यों की शब्द-अंक जोड़ियां नहीं थीं। उनके सिर्फ नाम हैं क्योंकि उस समय इसी प्रकार का फैशन था। ‘बायोटिन’ यूनानी शब्द से आता है जिसका मतलब होता है ‘जीवन’ और जो प्रकृति से प्राप्त हर जीवनदायी भोजन पर लागू होता है। ‘पैंथोथैनिक ऍसिड’ भी एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है ‘हर जगह से’। फॅालिक ऍसिड भी यूनानी शब्द है जिसका मतलब ‘पत्ती’ होता है। फॅालिक ऍसिड सब्जियों की हरी पत्तियों में पाया जाता है।

स्यानाके ाबे ालाअमीन

विटामिन-सी वैसे तो बी-काम्पलेक्स समूह का सदस्य नहीं है परन्तु पानी में घुलनशील है। उसका भी नामकरण हुआ। उसे अब ‘एस्कॉरबिक ऍसिड’ के नाम से जाना जाता है जिसका यूनानी में मतलब होता है ‘स्करवी निरोधी’। वसा में घुलनशील विटामिन्स अभी भी अक्षरों वाले अपने पुराने नामों से जाने जाते हैं। हम अभी भी विटामिन-ए, विटामिन-डी, विटामिन-ई और विटामिन-के की बात करते हैं।

1930 में जब वैज्ञानिक विटामिन्स के परमाणु ढांचे की खोज कर रहे थे उस समय वो साथ-साथ को-एनजाइम परमाणुओं के ढांचे को भी खोज रहे थे।

शोध के दौरान को-एनजाइम परमाणुओं के ढांचे में अणुओं की संरचना एकदम अनूठी पायी गई। शरीर में और कहीं ऐसी संरचना नहीं मिली। एक बात और थी। को-एनजाइम परमाणुओं की अनूठी संरचना बी-काम्पलेक्स विटामिन्स की आणविक संरचना से बहुत मेल खाती थी। थाईमीन जैसा अणु-संयोजन एक को-एनजाइम में पाया गया और राईबोफ्लैविन का एक दूसरे में।

रासायनशास्त्रियों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार दी। पौधे अलग-अलग अणु-संयोजन बाहर की दुनिया से मिलने वाले एकदम सरल परमाणुओं से बना लेते हैं। वो को-एनजाइम में मिलने वाले अनूठे अणु-संयोजन भी आसानी से बना लेते हैं।

परन्तु अधिकांश प्राणी इस प्रकार के अणु-संयोजन खुद बनाने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है इसलिए वो उन्हें पौधों से बने-बनाए रूप में ग्रहण करते हैं। फिर वो उन्हें अपनी मांसपेशियों, जिगर, गुर्दे और अन्य जगहों में एकत्रित करते हैं। इसलिए विटामिन भी कभी-कभी अणु-संयोजन का एक अनूठा नमूना हो सकते हैं जो को-एनजाइम को बनाने के लिए आवश्यक हों। अगर किसी कारणवश भोजन में विटामिन्स नहीं हों तो फिर शरीर को-एनजाइम्स का उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ एनजाइम्स अपना काम नहीं कर पाएंगे और कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं घट पाएंगी।

इससे वो प्राणी पहले तो बीमार पड़ेगा और बाद में मर जाएगा। को-एनजाइम्स और विटामिन्स के बीच के इस सम्बन्ध के कारण रासायनशास्त्री एक विशेष विटामिन के परमाणु का ढांचा जान पाए। 1930 के मध्य में कई रासायनशास्त्रियों ने दिखाया कि हारडेन ने जिस को-एनजाइम का अध्ययन किया था उसके परमाणु का एक बहुत अनूठा अणु-संयोजन था जिसे ‘नाईटोनिक ऍसिड’ कहते थे। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1925 में रासायनशास्त्रियों ने उसे निकोटीन के परमाणु को तोड़ कर प्राप्त किया था। निकोटीन एक रासायन है जो तम्बाखू में पाया जाता है।

क्या यह सम्भव था कि यह अनूठा अणु-संयोजन किसी विटामिन का हो? एक विटामिन जिसके ढांचे की तब तक खोज नहीं हुई थी था पी-पी फैक्टर - जो मनुष्यों में पेलेगरा और कुत्तों में ब्लैकटंग का रोग रोकता था। एक अमरीकी रासायनशास्त्री कानरौड आरनौल्ड एल्वीजैम को नाईटोनिक ऍसिड और पी-पी फैक्टर में समानता नजर आयी। 1937 में एल्वीजैम ने ब्लैकटंग से पीड़ित एक कुत्ते को एक ग्राम का तीन-सौंवा भाग नाईटोनिक ऍसिड का दिया। कुत्ता तुरन्त ठीक हो गया।

क्योंकि नाईटोनिक ऍसिड का नाम ‘निकोटीन’ यानी तम्बाखू से काफी मिलता-जुलता था इससे डॉक्टरों को कुछ चिंता हुई। कहीं लोगों को यह न लगे कि तम्बाखू पीना सेहत के लिए अच्छा है। वाकई में वो बहुत हानिकारक है। पर असलियत में नाईटोनिक ऍसिड और ‘निकोटीन’ दो बिल्कुल अलग चीजें हैं चाहें उनके नाम जरूर मिलते-जुलते हों। इस भ्रम को दूर करने के लिए डॉक्टरों ने ‘नाईटोनिक’ के पहले दो अक्षर और ‘ऍसिड’ के पहले दो अक्षरों के बीच में ‘इन’ जोड़कर ‘नियासिन’ एक नया नाम इजाद किया। आज पी-पी फैक्टर और नाईटोनिक ऍसिड के स्थान पर यह नया नाम ‘नियासिन’ उपयोग में लाया जाता है। हमारी जानकारी के अनुसार केवल बी-काम्पलेक्स के विटामिन्स ही को-एनजाइम्स से जुड़े होते हैं। बाकी विटामिन्स कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में हम अभी बहुत कम ही जानते हैं। विटामिन-ए आपकी आंख की रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और उसके कारण ही आप धीमी रोशनी में देख पाते हैं। विटामिन-ए के अभाव में लोगों में ‘रात के अंधेपन’ का रोग होता है।

शरीर में रक्त जिस प्रकार हड्डियों में मिनरल्स स्थानांनतरित करता है उसमें विटामिन-डी का एक अहम रोल होता है। विटामिन-के शरीर में रक्त के थक्के (क्लाट्स) बनने में मदद करता है। अभी भी हमें इस प्रक्रिया की विस्तृत समझ नहीं है। जहां तक विटामिन-सी और विटामिन-ई का सवाल है वे किस प्रकार कार्य करते हैं उसकी हमें अभी बिल्कुल भी समझ नहीं है।

एक दिन रासायनशास्त्री और डॉक्टर इनका निश्चित तौर पर पता लगाएंगे।

5 विटामिन्स और लोग

विटामिन्स की खोज का लोगों की भोजन पद्धति पर असर पड़ा। लोगों को लगने लगा कि सिर्फ पेट भर कर भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। भोजन से पेट की भूख मिट सकती है परन्तु उसमें अगर विटामिन्स का अभाव हुआ तो फिर सेहत खराब भी हो सकती है। अब लोग ध्यान से महत्वपूर्ण विटामिन्स से परिपूर्ण भोजन खाने लगे। उदाहरण के लिए विटामिन-ए हरी सब्जियों, दूध, मक्खन, अंडों और जिगर में मिलता है। इसी प्रकार विटामिन-डी कॉड लिवर ऑइल में मिलता है।

बी-काम्पलेक्स के सारे विटामिन्स दूध, मांस, अंडों, जिगर, अनाज और सब्जियों में मिलते हैं।

यह भी पाया गया कि भोजन पर कुछ कार्यवाही कर उसे विटामिन्स से अधिक परिपूर्ण बनाया जा सकता है। वैसे तो बहुत कम प्रकार के भोजनों में विटामिन-डी होता है परन्तु कई में विटामिन-डी जैसे पदार्थ होते हैं। जब इस तरह के भोजन को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो विटामिन-डी जैसे पदार्थ के अणु अपनी संरचना बदलते हैं और वे सचमुच विटामिन-डी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए साधारण दूध में बिल्कुल भी विटामिन-डी नहीं होता है और वो रिकेट्स को रोकने में असमर्थ है। पर सही तरीके से दूध को धूप दिखाने से उसमें विटामिन-डी पैदा हो जाता है और फिर वो रिकेट्स की रोकथाम कर सकता है। सच तो यह है कि लोगों के अपने शरीर में विटामिन-डी जैसा पदार्थ होता है। परन्तु उसके बावजूद लोग रिकेट्स के शिकार होते हैं। परन्तु अगर लोग धूप में समय बिताएं तो उनके शरीर का यह पदार्थ विटामिन-डी में बदल जाता है। इसलिए जिन मुर्गियों के भोजन में विटामिन-डी नहीं होता है उन्हें अगर कुछ धूप मिल जाए तो फिर उन्हें रिकेट्स नहीं होता है। आज हम विटामिन-डी को सूर्य की धूप का विटामिन कहते हैं। विटामिन्स के बारे में नए ज्ञान से भोजन पकाने का तरीका भी बदला। यह पाया गया कि खाने को बहुत देर तक पानी में भिगोकर रखने से उसमें विटामिन-बी-काम्पलेक्स के कई तत्व गायब हो जाते हैं। भोजन को बहुत देर तक आग पर पकाते रहने से उसमें विटामिन-सी नष्ट हो जाता है।

1930 में लोग अपने भोजन में विटामिन्स की कम ही परवाह करने लगे थे। एक बार जब रासायनशास्त्रियों को विटामिन्स के परमाणुओं की आणविक संरचना पता चल गई तो फिर वे उन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में भी बनाने का प्रयास कर सकते थे।

भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण विटामिन्स

1933 में एक स्विस केमिस्ट टैडियन रिचिन्सटाइन ने प्रयोगशाला में विटामिन-सी बनाया। 1936 में प्रयोगशाला में विटामिन-ए बना। और फिर 1937 में पहली बार थाईमीन का प्रयोगशाला में निर्माण हुआ। प्रयोगशाला में बने विटामिन्स बिल्कुल भोजन में पाए गए विटामिन्स जैसे ही थे और वे भी शरीर पर उसी प्रकार काम करते थे। इसलिए प्रयोगशाला में बने विटामिन्स को आसानी से लोगों द्वारा खरीदे भोजन में मिलाया जा सकता था। अब ब्रेड में कुछ अतिरिक्त थाईमीन और नाईसीन को मिलाया जा सकता था। दूध को अतिरिक्त विटामिन-डी से परिपूर्ण करना सम्भव था। फलों के रस में अब अतिरिक्त मात्रा में विटामिन-सी हो सकता था। अक्सर भोजन में विटामिन्स को मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।

कई विटामिन्स को सही मात्रा में आपस में मिलाकर उनकी गोलियों को दवाई की दुकानों पर बेंचा जा सकता था।

आज विटामिन्स की गोलियां खरीदना और रोज विटामिन खाना एक आम बात हो गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके भोजन के विटामिन्स गौण हो जाते हैं।

क्या विटामिन्स की गोलियां सुरक्षित हैं? पानी में घुलने वाले विटामिन्स को अगर अधिक मात्रा में भी लिया गया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। शरीर विटामिन्स की अतिरिक्त मात्रा को आसानी से त्याग देगा। कुछ लोगों का मानना है कि ढेर सारा विटामिन-सी खाने से वे खुद को जुकाम से बचा सकते हैं।

परन्तु वसा में घुलने वाले विटामिन्स की अलग ही कहानी है। हमारा शरीर वसा में घुलने वाले विटामिन्स को उतनी आसानी से त्याग नहीं कर पाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन-ए या विटामिन-डी लिया जाए तो वो

शरीर के ऊतकों (टिश्यूज) में जमा हो जाता है और हानिकारक हो सकता है। इसलिए जरूरत से अधिक मात्रा में विटामिन्स की गोलियां नहीं खानी

चाहिए। इसके लिए संतुलित भोजन जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स मौजूद हों ही बेहतर होगा। इसमें शरीर में किसी विशेष विटामिन के बहुत ज्यादा मात्रा में होने का खतरा नहीं होगा। विटामिन्स की खोज हम सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खोज

साबित हुई है। विटामिन्स के सही उपयोग के कारण ही वर्तमान में बच्चे आज से 50 या 100 साल पहले जन्में बच्चों की अपेक्षा कहीं हष्ट-पुष्ट हैं और उनकी ऊंचाई भी अधिक है। विटामिन्स के कारण ही आज लोग अच्छी सेहत के साथ-साथ लम्बा जीवन जी रहे हैं।

समाप्त

--

(अनुमति से साभार प्रकाशित)

अत्यंत रोचक

जवाब देंहटाएंYou are great sir.Thanks a lot

जवाब देंहटाएं